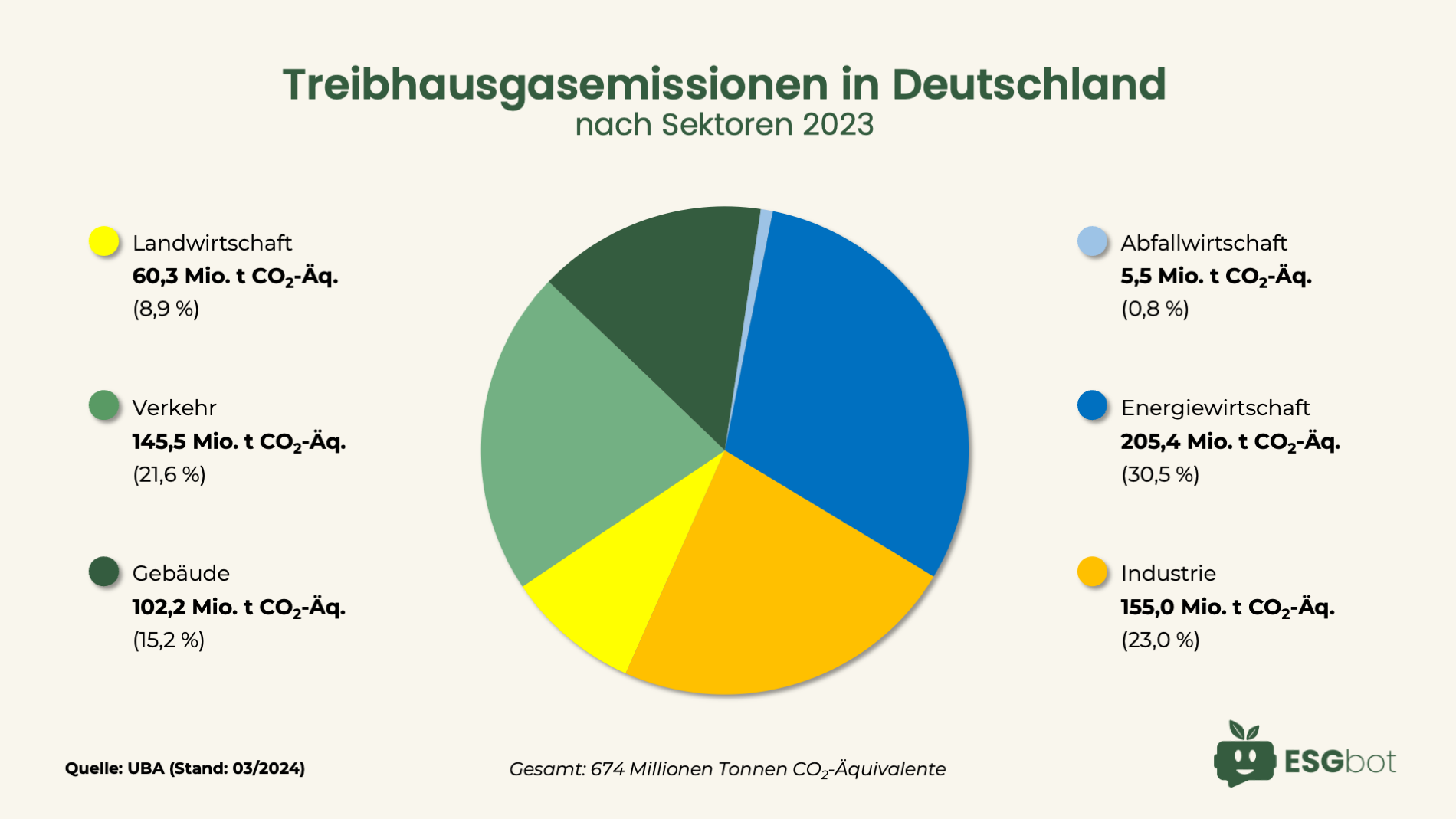

Gebäude spielen eine zentrale Rolle im Klimaschutz: In Deutschland entfielen im Jahr 2023 rund 15 % der Treibhausgasemissionen auf diesen Sektor. In der wissenschaftlichen und politischen Diskussion ist die genaue Zuordnung von Treibhausgasemissionen zu spezifischen Sektoren jedoch oft komplex. Beispielsweise können Emissionen aus der Industrie oder der Energiewirtschaft sowohl dem jeweiligen Sektor als auch den genutzten Gebäuden zugerechnet werden, was zu unterschiedlichen Werten führen kann. Was sicher ist: Gebäude spielen eine wichtige Rolle auf dem Weg zur Klimaneutralität für die EU und für Deutschland.

Daher zielen Regulierungen wie die Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) auf EU-Ebene und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Deutschland darauf ab, den Energieverbrauch von Gebäuden signifikant zu reduzieren. Diese Richtlinien fördern die Renovierung bestehender Gebäude, um ihre Gesamtenergieeffizienz zu erhöhen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. In diesem Artikel untersuchen wir, wie die EPBD durch das GEG in nationales Recht umgesetzt wird, welche Auswirkungen dies auf Eigentümer, Investoren und den Immobiliensektor hat und wie der Weg zu wirklich effizienten Gebäuden gestaltet werden kann.

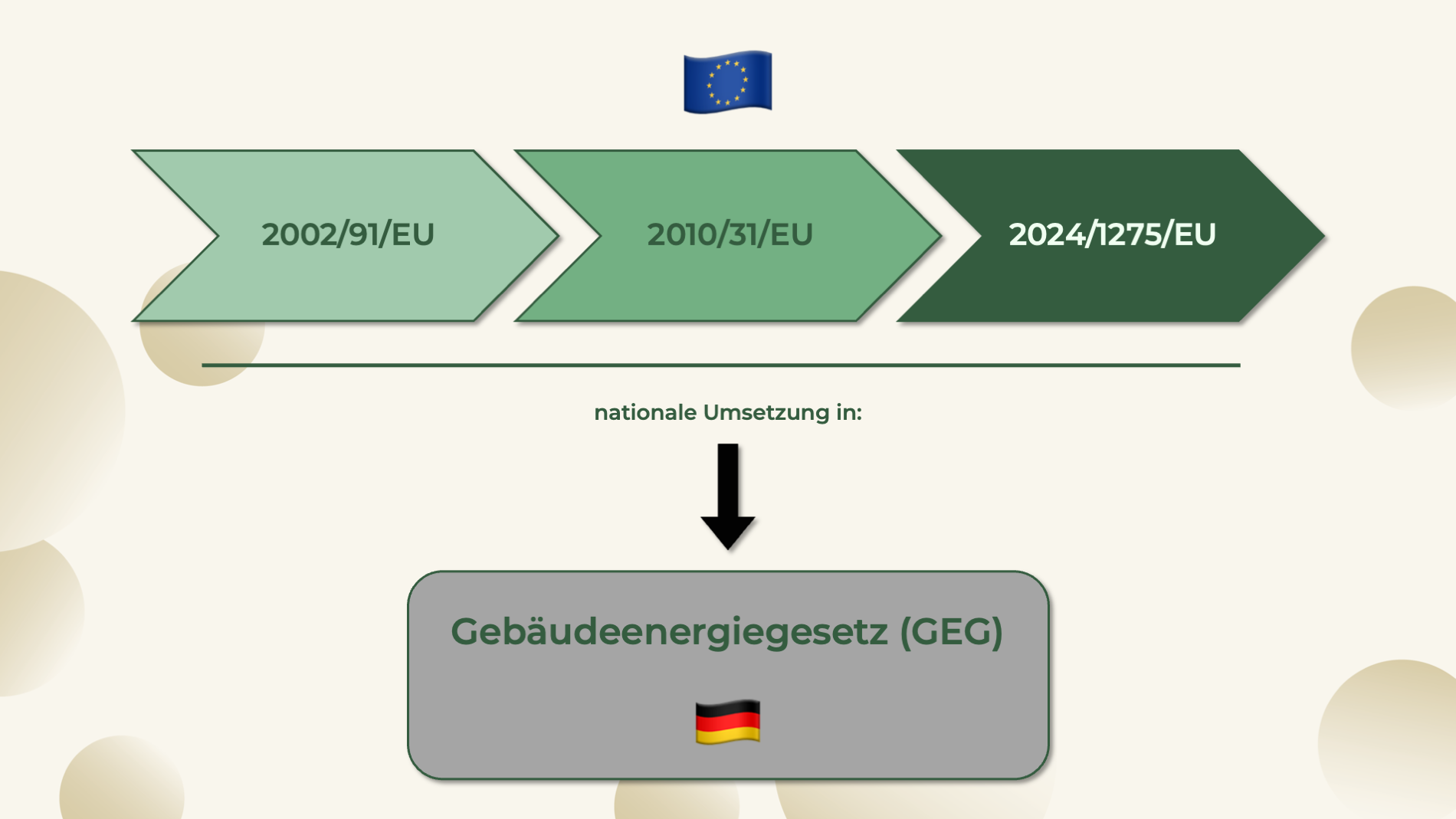

Die EPBD wurde erstmals in Form der Richtlinie 2002/91/EU von der Europäischen Union verabschiedet, um die Energieeffizienz von Gebäuden in den Mitgliedstaaten zu verbessern. Mit dieser Richtlinie wurden Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden festgelegt und Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs gefördert. Im Jahr 2010 wurde die Richtlinie grundlegend überarbeitet und durch die Neufassung 2010/31/EU ersetzt. Diese enthielt verschärfte Anforderungen, insbesondere an Nearly Zero Energy Building (NZEB)-Standards, der ab 2021 für alle Neubauten verpflichtend wurde. Ziel war es, den Primärenergiebedarf von Gebäuden drastisch zu senken und verstärkt erneuerbare Energien in den Gebäudebetrieb zu integrieren.

Zwischenzeitlich gab es zwei weitere Anpassung der Richtlinie 2010/31/EU und eine weitere Neufassung. Die aktuelle Fassung der EPBD (2024/1275/EU) trat am 28. Mai 2024 in Kraft und wird im Mai 2026 endgültig die bisherige Fassung ablösen. Diese Version verstärkt die Anforderungen weiter und sieht unter anderem die Einführung nationaler Sanierungsfahrpläne, verbindliche Mindeststandards für die Energieeffizienz von Bestandsgebäuden sowie den neuen Standard des Zero Emission Building (ZEB) für Neubauten vor. Darüber hinaus sollen digitale Gebäudeausweise und Energie-Monitoring-Systeme flächendeckend eingeführt werden.

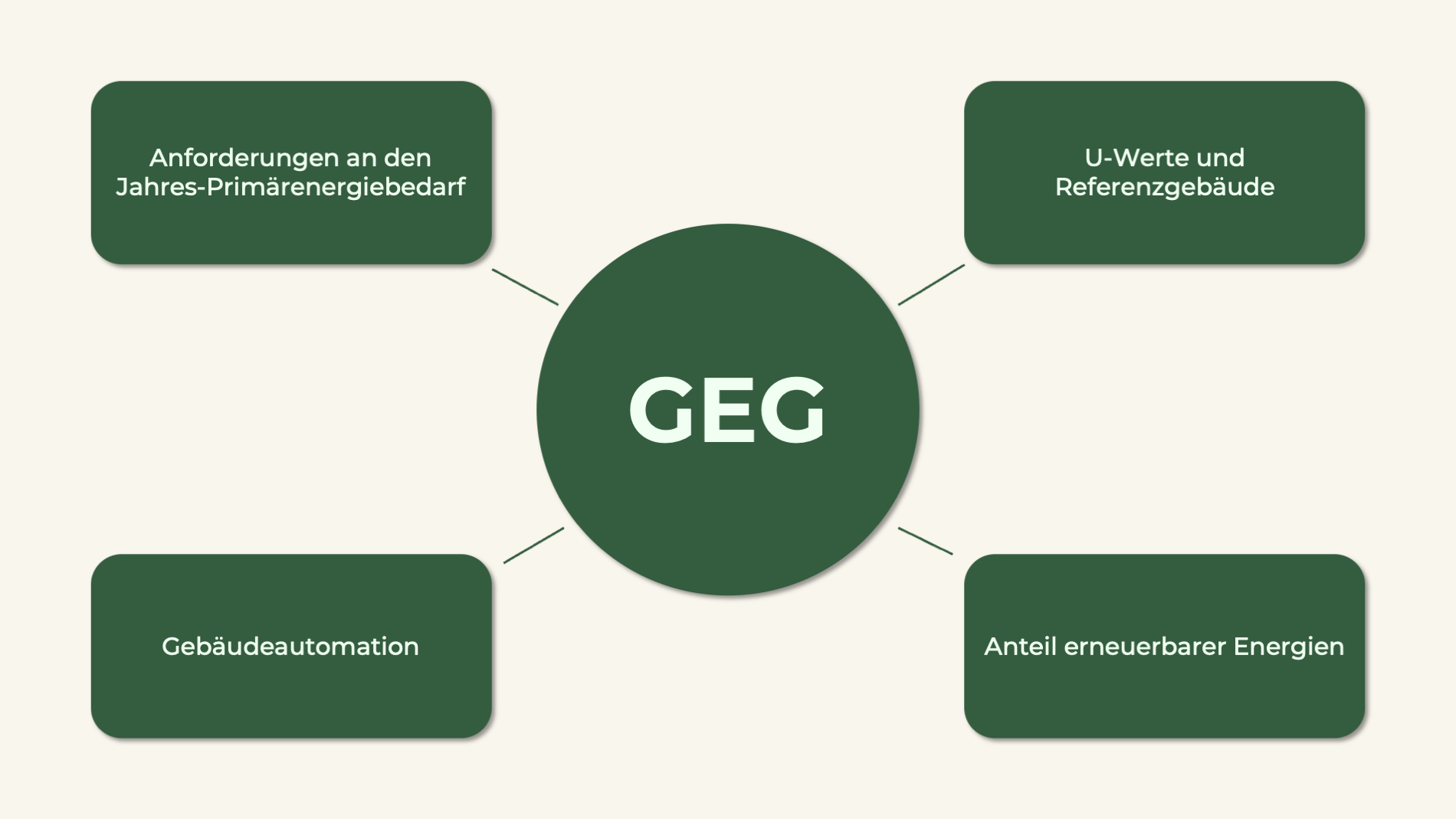

Die Umsetzung in nationales Recht erfolgt durch die jeweiligen Mitgliedstaaten. In Deutschland geschieht dies über das GEG, das regelmäßig angepasst wird, um die europäischen Vorgaben zu erfüllen. Das GEG wurde in der öffentlichen Debatte oft als „Heizungsgesetz“ bezeichnet, da es vor allem durch die Vorgaben zum Heizungstausch und den Einsatz erneuerbarer Energien in Heizsystemen bekannt wurde. Dabei umfasst das GEG weit mehr als nur Heiztechnik. Das GEG hat eine lange Entwicklung hinter sich und bündelt frühere Regelwerke zur Energieeffizienz von Gebäuden. Ursprünglich wurden energetische Vorgaben durch die Energieeinsparverordnung, das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz und das Energieeinsparungsgesetz geregelt. Mit dem GEG wurden die teilweise sehr lange geltenden Gesetze 2020 zusammengeführt, um eine einheitliche und klarere Rechtsgrundlage zu schaffen.

Doch was ist jetzt der genaue Inhalt der jeweiligen Gesetze?

Von der Richtlinie 2010/31/EU zur Richtlinie 2024/1275/EU

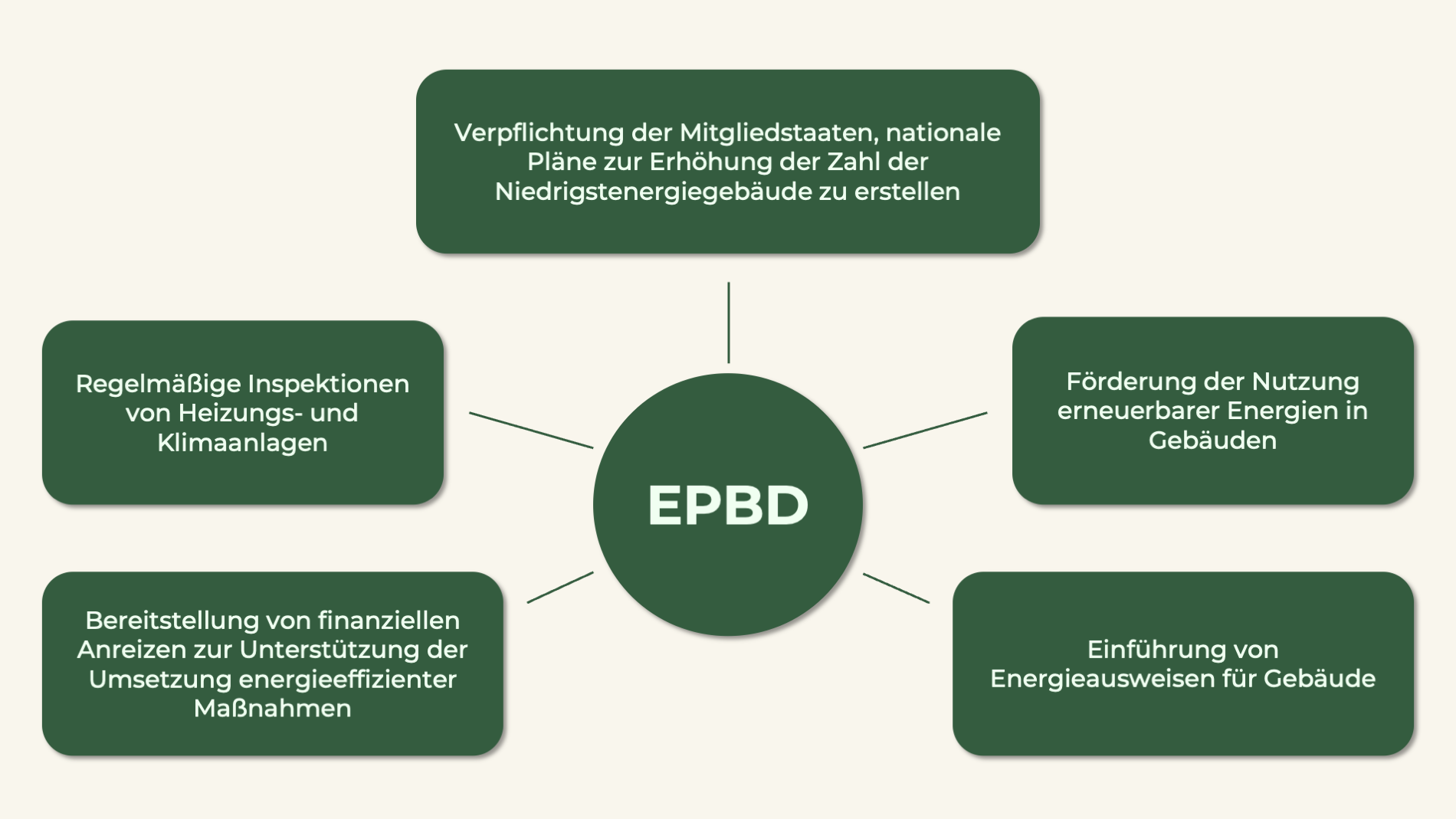

Die Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates befasst sich mit der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden in der Europäischen Union. Sie zielt darauf ab, den Energieverbrauch im Gebäudesektor zu senken, um die Energieabhängigkeit der EU zu verringern und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Die Richtlinie legt einen gemeinsamen Rahmen für die Berechnung der Energieeffizienz von Gebäuden fest und fordert die Mitgliedstaaten auf, Mindestanforderungen an die Energieeffizienz von neuen und bestehenden Gebäuden festzulegen.

Wichtige Punkte der Richtlinie umfassen unter anderem:

- Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, nationale Pläne zur Erhöhung der Zahl der Niedrigstenergiegebäude zu erstellen.

- Regelmäßige Inspektionen von Heizungs- und Klimaanlagen, um deren Effizienz zu gewährleisten.

- Die Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien in Gebäuden.

- Die Bereitstellung von finanziellen Anreizen zur Unterstützung der Umsetzung energieeffizienter Maßnahmen.

- Die Einführung von Energieausweisen für Gebäude, die Informationen über deren Energieeffizienz bereitstellen.

Die Richtlinie sieht vor, dass der Energieausweis sowohl auf dem berechneten Energiebedarf als auch auf dem tatsächlichen Energieverbrauch basieren kann. Der Energieausweis muss die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes angeben. Jedoch unterscheiden sich die beiden Arten der Ausweise maßgeblich in ihrer Betrachtungsweise, worauf wir später nochmal im Detail zurückkommen werden. Die Neufassung der Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, bekannt als Richtlinie 2024/1275/EU, bringt bedeutende Änderungen und Erweiterungen im Vergleich zur vorherigen Richtlinie 2010/31/EU mit sich.

Ein zentraler Aspekt der neuen Richtlinie ist die verstärkte Betonung der EU-Verpflichtung zur Klimaneutralität bis 2050. Die Richtlinie fordert eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 55 % bis 2030 im Vergleich zu den Werten von 1990. Diese ehrgeizigen Ziele unterstreichen die Notwendigkeit, den Gebäudesektor als einen der größten Energieverbraucher der EU zu transformieren. Ein wesentlicher Bestandteil der Neufassung ist die Einführung des Standards für Nullemissionsgebäude. Ab 2030 sollen alle neuen Gebäude keine CO₂-Emissionen aus fossilen Brennstoffen am Standort mehr verursachen. Hinzu kommt die schrittweise Einführung der Berechnung und Offenlegung des Lebenszyklus-Treibhausgaspotenzials für neue Gebäude, um die gesamten Emissionen während der Lebensdauer eines Gebäudes zu berücksichtigen.

Die Richtlinie legt auch stärkere Anforderungen an die Renovierung bestehender Gebäude fest. Es wird ein nationaler Pfad für die schrittweise Renovierung des Wohngebäudebestands eingeführt, der spezifische Meilensteine für 2030 und 2035 enthält. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung erneuerbarer Energien, insbesondere durch die Installation von Solarenergieanlagen. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, die Nutzung von Solarenergie auf neuen und bestehenden Gebäuden zu maximieren.

Die Einführung von Renovierungspässen ist eine weitere Neuerung. Diese Pässe bieten Gebäudeeigentümern einen klaren Fahrplan für umfassende Renovierungen. Ergänzt wird dies durch den Intelligenzfähigkeitsindikator, der die Fähigkeit von Gebäuden misst, sich an den Bedarf der Bewohner und des Netzes anzupassen und die Gesamtenergieeffizienz zu verbessern. Der Intelligenzfähigkeitsindikator umfasst mehrere Aspekte, die die Energieeinsparungen und die Flexibilität eines Gebäudes erhöhen können. Dazu gehören die Integration intelligenter Zähler, Systeme für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung, selbstregulierende Einrichtungen zur Temperaturregelung oder Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. Der Intelligenzfähigkeitsindikator bleibt jedoch vorerst optional.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Indikators ist die Fähigkeit des Gebäudes, auf externe Signale zu reagieren. Dies bedeutet, dass ein Gebäude seinen Energieverbrauch oder seine Energieerzeugung anpassen kann, um auf Schwankungen im Energienetz zu reagieren oder um von variablen Energiepreisen zu profitieren. Diese Flexibilität trägt unter anderem dazu bei, die Netzstabilität zu erhöhen.

Zur Unterstützung dieser Maßnahmen fordert die Richtlinie die Einrichtung nationaler Datenbanken für die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. Diese sollen die Überwachung und Berichterstattung verbessern und sicherstellen, dass Fortschritte transparent nachvollziehbar sind.

Die nationale Umsetzung – in Deutschland das Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Die Umsetzung der EU-Richtlinien zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden in nationales Recht erfolgt in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union unter Berücksichtigung ihrer spezifischen klimatischen, wirtschaftlichen und baulichen Gegebenheiten. Jedes Land ist verpflichtet, die in der Richtlinie festgelegten Mindestanforderungen an die Energieeffizienz in nationales Recht zu überführen, hat jedoch Spielraum, diese Anforderungen an die nationalen Bedingungen anzupassen.

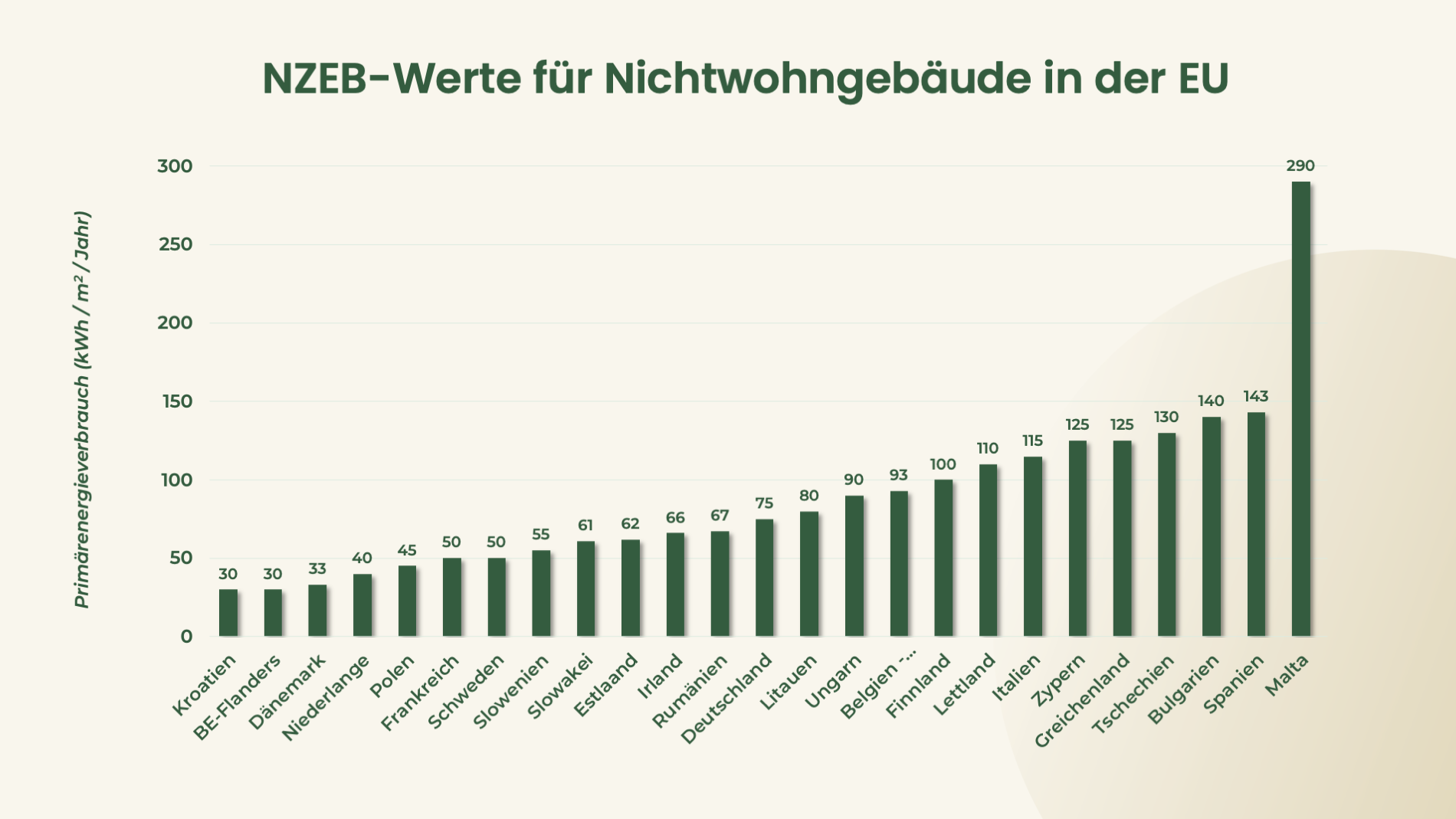

In Ländern mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, wie beispielsweise den kälteren nördlichen Regionen Europas im Vergleich zu den wärmeren südlichen Ländern wie Spanien, müssen die nationalen Vorschriften die spezifischen Anforderungen an Heizung und Kühlung berücksichtigen. In nördlichen Ländern liegt der Fokus oft auf der Wärmedämmung und der Effizienz von Heizsystemen, während in südlichen Ländern die Kühlung und der Sonnenschutz eine größere Rolle spielen. Wie in der nachfolgenden Grafik zu erkennen ist, bewegt sich Deutschland beim Primärenergieverbrauch von Nichtwohngebäuden im europäischen Mittel.

Deutschland hat die EU-Richtlinien wie bereits erwähnt durch das GEG in nationales Recht umgesetzt. Die Anforderungen des GEG sind umfassend und betreffen sowohl Neubauten als auch Bestandsgebäude. Die letztmalige Anpassung erfolgte 2024.

Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf

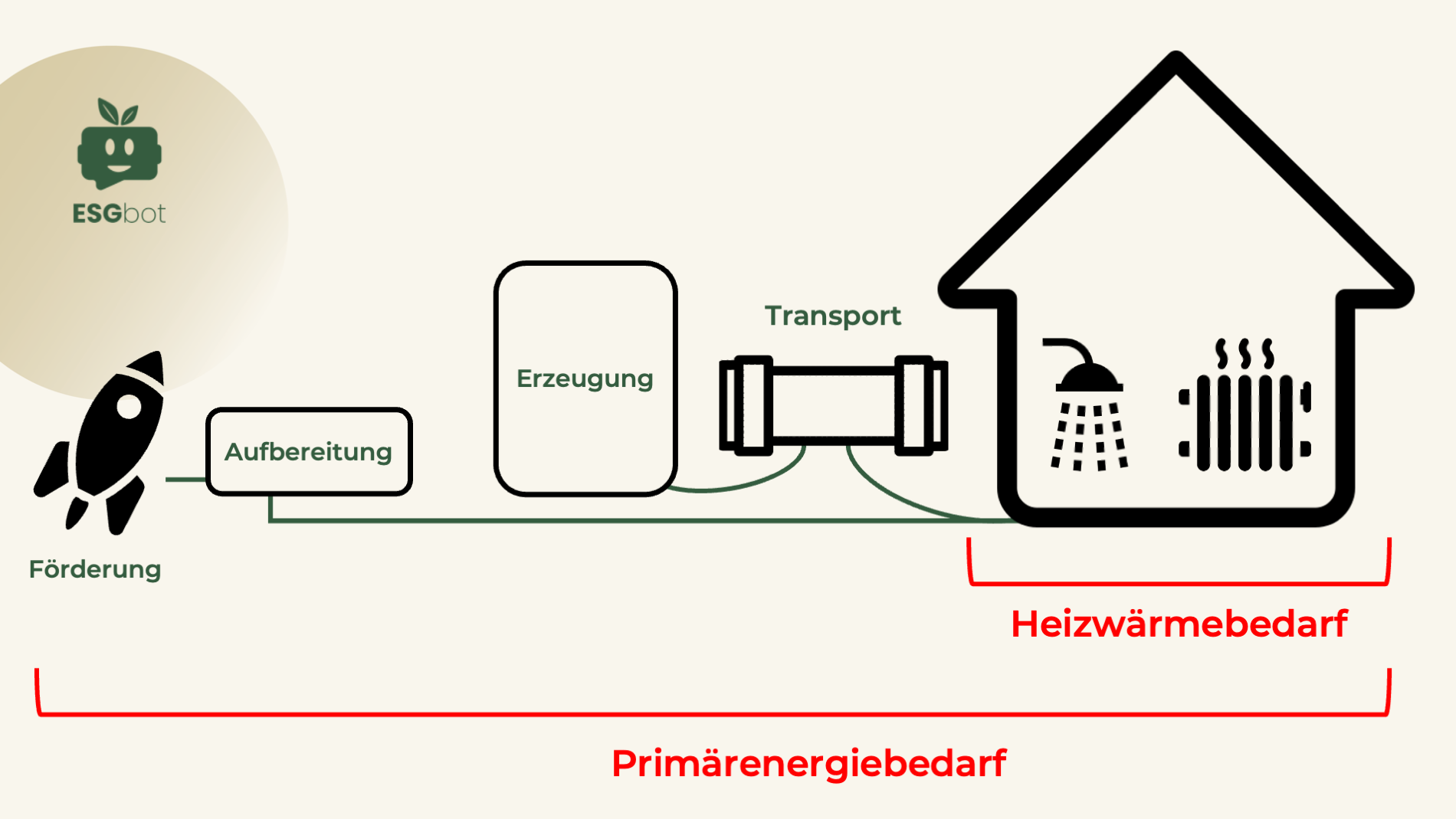

Das GEG legt fest, dass der Jahres-Primärenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung sowohl bei Wohn- als auch bei Nichtwohngebäuden das 0,55-fache des Wertes eines Referenzgebäudes nicht überschreiten darf. Während bei Wohngebäuden ein Modell mit identischer Geometrie und Ausrichtung nach den technischen Standards der Anlage 1 des GEG als Referenz dient, gilt für Nichtwohngebäude ein entsprechendes Referenzgebäude gemäß Anlage 2, wobei zusätzlich die Beleuchtung einbezogen und die Nettogrundfläche als Bezugsgröße verwendet wird.

In einfachen Worten:

Der Jahres-Primärenergiebedarf ist ein Maß dafür, wie viel Energie ein Gebäude im Laufe eines Jahres benötigt, um alle seine Energieanforderungen zu decken, einschließlich Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung. Dieser Bedarf wird in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m²a) angegeben. Stellen Sie sich vor, ein Gebäude hat einen Jahres-Primärenergiebedarf von 100 kWh/m²a. Das bedeutet, dass für jeden Quadratmeter des Gebäudes im Laufe eines Jahres insgesamt 100 Kilowattstunden Energie benötigt werden, um alle Energieanforderungen zu erfüllen. Diese Zahl umfasst sowohl die Energie, die direkt im Gebäude verbraucht wird, als auch die Energie, die für die Bereitstellung dieser Energie notwendig ist. Ein niedriger Jahres-Primärenergiebedarf ist somit ein Indikator für ein energieeffizientes Gebäude. Er zeigt, dass das Gebäude gut isoliert ist, effiziente Heiz- und Kühlsysteme verwendet und erneuerbare Energien integriert, um den Energieverbrauch zu minimieren.

U-Werte und Referenzgebäude

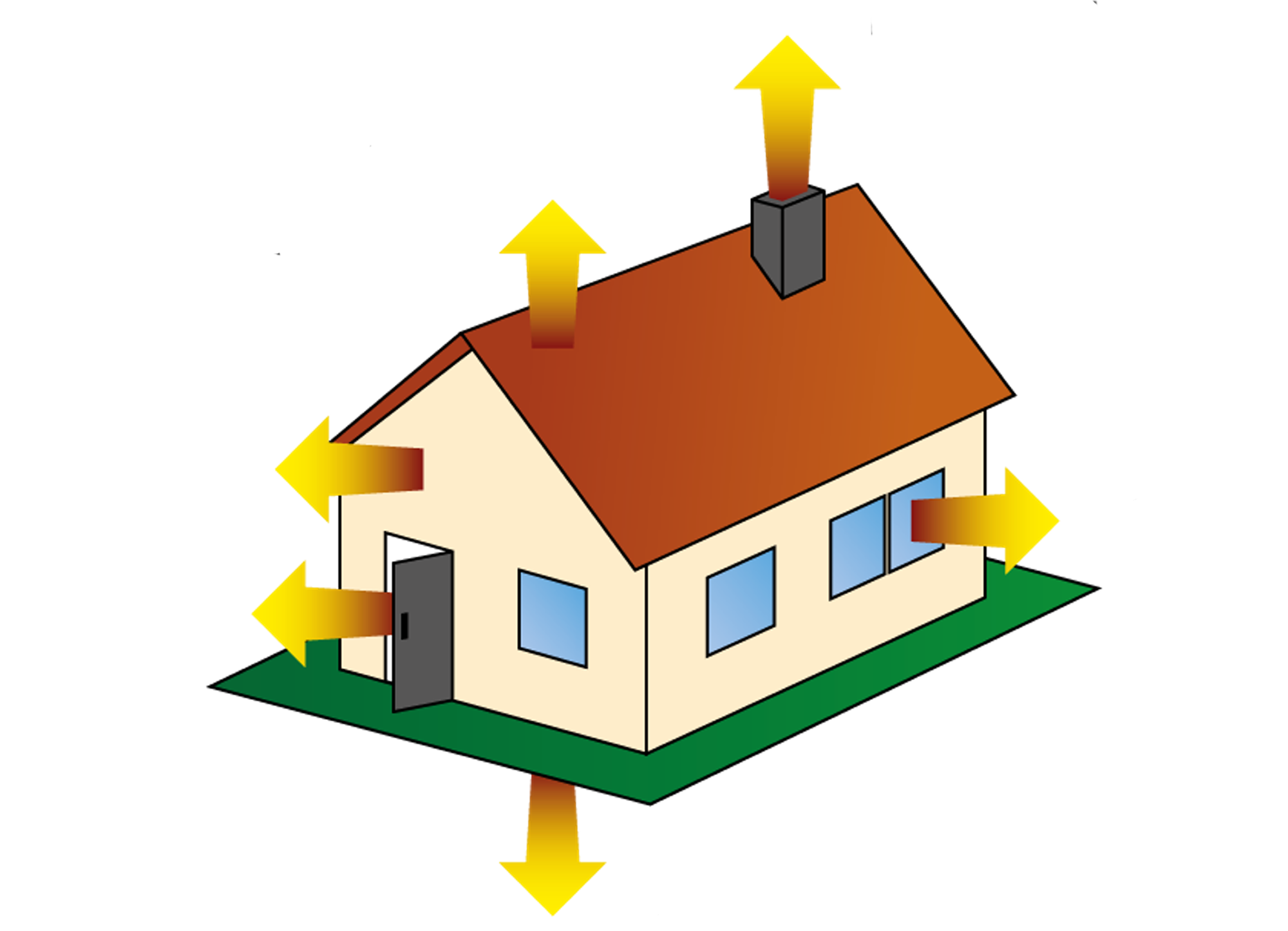

Ein zentrales Element des GEG sind die U-Werte, die den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils angeben. Für Wohngebäude darf der spezifische Transmissionswärmeverlust nicht höher sein als der des Referenzgebäudes. Dies stellt sicher, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche eines Gebäudes mindestens die energetische Qualität des Referenzgebäudes erreicht. Wie in nachfolgender Grafik zu sehen ist, bietet ein Gebäude mehrere Stellen, an denen Wärmeverluste entstehen können.

In einfach Worten:

Ein Beispiel für die U-Wert-Anforderungen an Fassaden findet sich in der Anlage 1 des GEG, die sich auf Wohngebäude bezieht. Hier wird für Außenwände ein maximaler U-Wert von 0,28 W/(m²·K) festgelegt. Der U-Wert, auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt, gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/(m²·K)) gemessen. Nehmen wir an, eine Fassade hat einen U-Wert von 0,28 W/(m²·K). Das bedeutet, dass pro Quadratmeter der Fassade bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin (entspricht einem Grad Celsius) zwischen innen und außen 0,28 Watt Wärme verloren gehen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung der Fassade, was zu einem geringeren Energieverbrauch für Heizung oder Kühlung führt.

Gebäudeautomation

Das GEG legt auch Anforderungen an die Gebäudeautomation fest. Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung der Heizungs- oder Lüftungsanlage von mehr als 290 Kilowatt müssten bis Ende 2024 mit einem System zur Gebäudeautomatisierung ausgestattet sein. Dieses System ermöglicht eine digitale Energieüberwachung, die den Energieverbrauch kontinuierlich überwacht und analysiert. Es soll Effizienzverluste erkennen und das Gebäudemanagement über mögliche Verbesserungen informieren.

Anteil erneuerbarer Energien

Ein weiterer Schwerpunkt des GEG ist die Förderung erneuerbarer Energien. Neubauten sind verpflichtet, einen bestimmten Anteil ihres Wärmebedarfs durch erneuerbare Energien zu decken. Dies kann durch den Einsatz von Solarthermie, Wärmepumpen oder Biomasse erfolgen. Auch Bestandsgebäude werden durch Anreize und Fördermöglichkeiten ermutigt, den Einsatz erneuerbarer Energien zu erhöhen.

Insgesamt bietet das GEG einen umfassenden Rahmen, um die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern und den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern. Es stellt klare Anforderungen an den Primärenergiebedarf, die Qualität der Gebäudehülle und die Nutzung moderner Gebäudetechnologien.

Energiebedarf vs. Energieverbrauch

Abschließend befassend wir uns mit dem Unterschied zwischen Energiebedarf und Energieverbrauch. Dieser liegt vor allem in der Berechnungsgrundlage:

- Der Energiebedarf ist ein theoretischer Wert, der auf standardisierten Annahmen zur Gebäudeeffizienz, Dämmung, Anlagentechnik und klimatischen Bedingungen basiert. Er gibt an, wie viel Energie ein Gebäude unter idealisierten Bedingungen benötigen würde.

- Der Energieverbrauch hingegen ist der tatsächlich gemessene Wert und hängt stark vom Nutzerverhalten, der Belegung und den individuellen Bedingungen ab. So kann der Verbrauch trotz identischem Bedarf in zwei baugleichen Häusern unterschiedlich sein, je nachdem, wie oft geheizt, gelüftet oder Warmwasser genutzt wird.

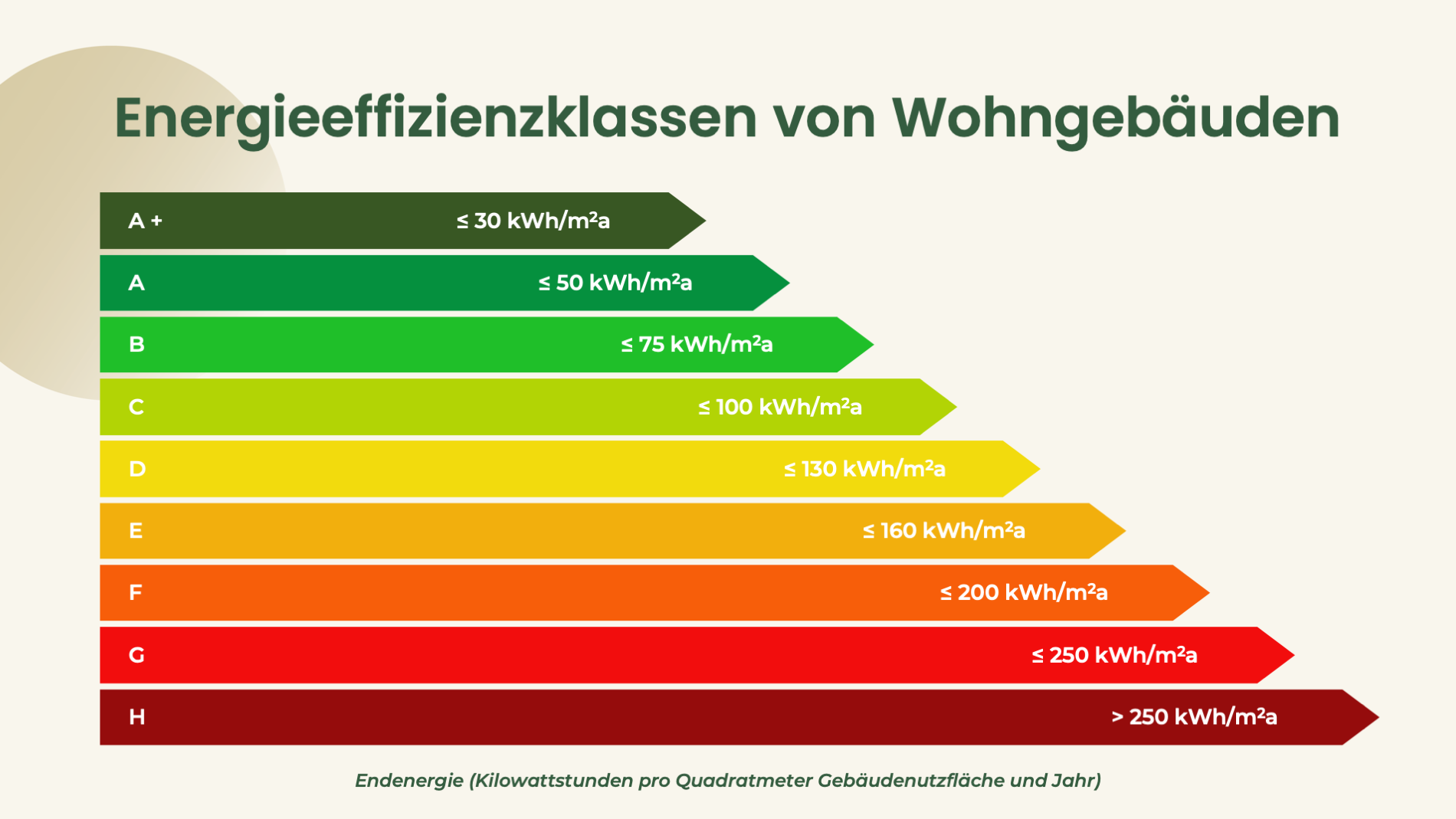

Um Gebäude in ihrer Effizienz zu bewerten, gibt es für Wohngebäude die Energieeffizienzklassen von A+ (sehr effizient) bis H (sehr ineffizient). Diese Einstufung erleichtert den Vergleich zwischen verschiedenen Wohngebäuden, da sie ähnliche Nutzungsweisen haben: Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser oder Apartmentkomplexe folgen weitgehend denselben energetischen Grundprinzipien.

Für Nichtwohngebäude gibt es dagegen keine einheitlichen Energieeffizienzklassen. Der Grund dafür ist die große Vielfalt in der Nutzung: Ein Bürogebäude hat beispielsweise ganz andere Anforderungen an Heizung, Lüftung und Beleuchtung als ein Fitnessstudio mit Sauna oder ein Krankenhaus. Während ein Büro hauptsächlich auf eine angenehme Raumtemperatur und effiziente Beleuchtung angewiesen ist, benötigt ein Fitnessstudio hohe Warmwasser-Kapazitäten für Duschen und Saunen. Diese Unterschiede machen eine einheitliche Kategorisierung kaum sinnvoll, da die Vergleichbarkeit nicht gegeben ist. Stattdessen wird bei Nichtwohngebäuden individuell betrachtet, welche energetischen Anforderungen für den jeweiligen Nutzungszweck gelten.

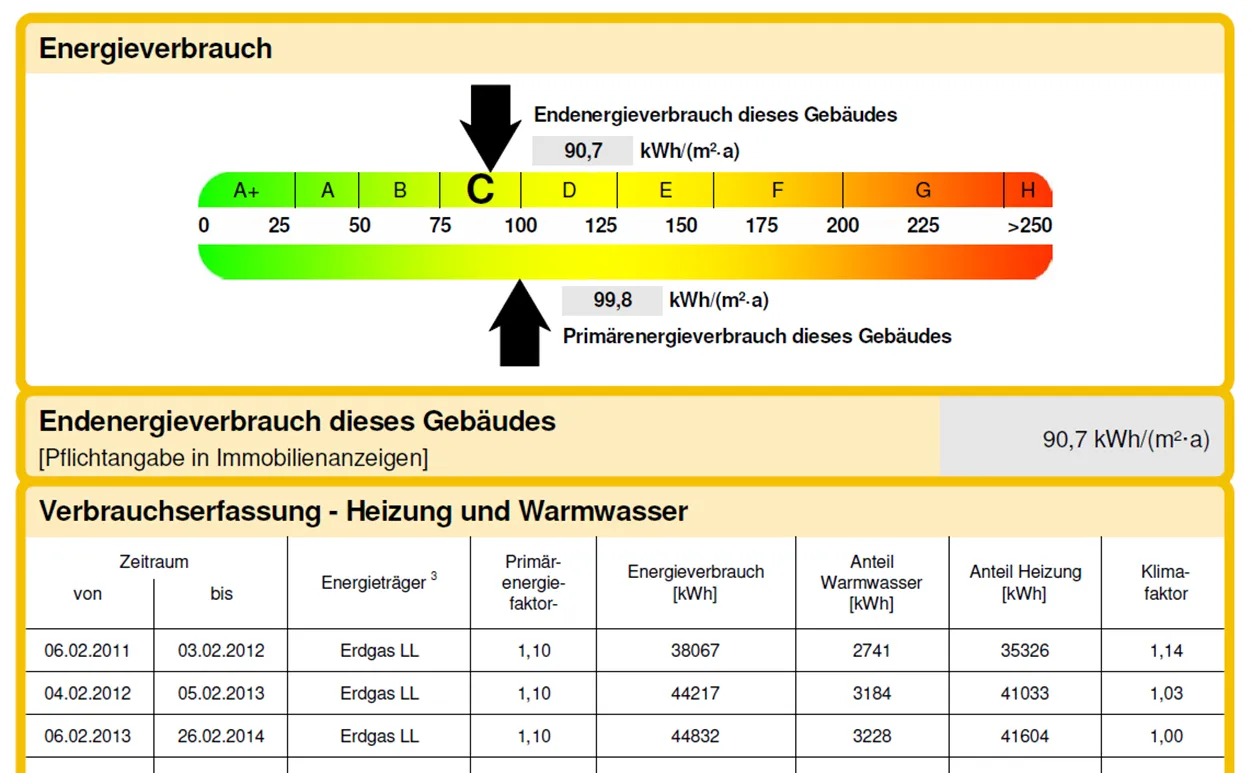

Durch den beispielhaft dargestellten Energieverbrauchsausweis mit den Verbrauchswert von 90,7 kWh/m²a wäre dieses Gebäude – sofern es ein Wohngebäude ist – in Energieeffizienzklasse C einzuordnen.

Schon gewusst: Für die grafische Darstellung im Energieausweis gibt es bis dato keine festen gesetzlichen Vorgaben. Das bedeutet, dass die Art und Weise, wie Energieeffizienzklassen oder Verbrauchswerte visualisiert werden, variieren kann. Diese Gestaltungsfreiheit kann jedoch zu Verzerrungen führen, insbesondere für Personen, die nicht mit Energieausweisen vertraut sind. Beispielsweise kann eine bewusst gestreckte oder gestauchte Skala den Unterschied zwischen den Klassen größer oder kleiner erscheinen lassen, als er tatsächlich ist. Dadurch können Gebäude effizienter oder ineffizienter wirken, als sie es laut den objektiven Messwerten tatsächlich sind.

Ein letzter wichtiger Punkt ist, dass Energieausweise in öffentlichen Gebäuden wie Supermärkten, Behörden oder Schulen sichtbar ausgehängt werden müssen. Diese Pflicht dient der Transparenz und ermöglicht es Besuchern, sich über die Energieeffizienz des Gebäudes zu informieren. Wenn Sie das nächste Mal in einem öffentlichen Gebäude sind, wie zum Beispiel im Supermarkt, werfen Sie einen Blick auf den Energieausweis und achten Sie darauf, welche Skala verwendet wird. So können Sie selbst einschätzen, wie der Energiebedarf des Gebäudes grafisch dargestellt wird – es geht letztlich um den numerischen Wert und nicht die visuelle Darstellung.

Fazit

Die verschärften Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden zeigen die Richtung der europäischen Bau- und Immobilienbranche deutlich auf: mehr Nachhaltigkeit, geringerer Primärenergiebedarf und eine stärkere Integration erneuerbarer Energien. Der Energieausweis spielt dabei eine zentrale Rolle, auch wenn sich die Berechnungsmethoden je nach Verbrauchs- oder Bedarfsansatz unterscheiden. In der Praxis bleibt die Herausforderung, diese Vorgaben wirtschaftlich umzusetzen, ohne dabei die Baukosten unverhältnismäßig zu erhöhen. Dennoch ist klar: Energieeffiziente Gebäude sind nicht nur regulatorisch notwendig, sondern auch langfristig wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll.

Wie erneuerbare Energien bei Strom und Wärme eingesetzt werden können, erfährst Du in ebenfalls unserem Blog:

zum Blogartikel: Erneuerbare Energien – Strom

zum Blogartikel: Erneuerbare Energien – Wärme

Quellen

- Buildings Performance Institute Europe (BPIE). (2021, Dezember). Assessing NZEB ambition levels across the EU. Abgerufen von https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2021/12/BPIE_Assessing-NZEB-ambition-levels-across-the-EU_HD.pdf

- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. (2020). Gebäudeenergiegesetz (GEG). Abgerufen von https://www.gesetze-im-internet.de/geg/

- Deutsche Energie-Agentur (dena). (2023). Zahlen, Daten, Fakten zum Klimaschutz im Gebäudebestand.

- Effizienzhaus Online: Effizienzhaus Online. (o. J.). Primärenergiebedarf. Abgerufen von https://www.effizienzhaus-online.de/primaerenergiebedarf/

- Europäische Kommission. (2020). Im Blickpunkt – Energieeffizienz von Gebäuden. Vertretung in Deutschland.

- Europäische Union. (2010). Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD). Amtsblatt der Europäischen Union, L 153/13. Abgerufen von https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0031

- Europäische Union. (2018). Richtlinie 2018/844/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und der Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz. Amtsblatt der Europäischen Union, L 156/75. Abgerufen von https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0844

- Europäische Union. (2024). Richtlinie 2024/1275/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD). Amtsblatt der Europäischen Union, L 234/1. Abgerufen von https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024L1275

- Europäisches Parlament. (2018, 1. März). Treibhausgasemissionen nach Ländern und Sektoren [Infografik]. Abgerufen von https://www.europarl.europa.eu/topics/de/article/20180301STO98928/treibhausgasemissionen-nach-landern-und-sektoren-infografik

- Stadtwerke Osnabrück. (2017, 2. März). Gebäudeenergieausweis: Energetisch im grünen Bereich. Stadtwerke Osnabrück. Abgerufen von https://www.stadtwerke-osnabrueck.de/blog/2017/03/02/gebaeudeenergieausweis-energetisch-im-gruenen-bereich/

- Trimble MEP: Trimble MEP. (o. J.). Transmissionswärmeverlust berechnen: Mit präziser Berechnung zu mehr Energieeffizienz. Abgerufen von https://mep.trimble.com/de/resources/mep-blogs/transmissionsw%C3%A4rmeverlust-berechnen-mit-pr%C3%A4ziser-berechnung-zu-mehr-energieeffizienz

- Verbraucherzentrale. (o. J.). Energieausweis: Was sagt dieser Steckbrief für Wohngebäude aus? Verbraucherzentrale. Abgerufen von https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/energetische-sanierung/energieausweis-was-sagt-dieser-steckbrief-fuer-wohngebaeude-aus-24074