Ursachen und Entwicklung des Klimawandels

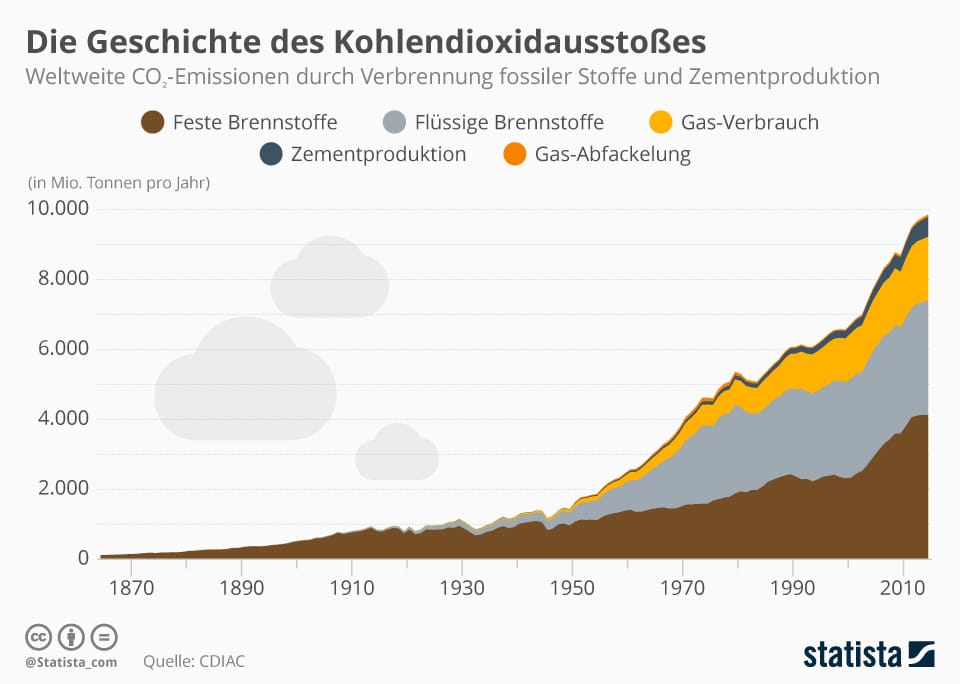

Der Klimawandel ist kein neues Phänomen: Die Erde durchlebte in ihrer Geschichte viele Eis- und Warmzeiten. Jedoch beschleunigt sich der aktuelle Temperaturanstieg in beispielloser Geschwindigkeit, und anders als in früheren Epochen ist die Ursache dafür nicht natürlichen Ursprungs. Besonders prägend für den Klimawandel war die Industrielle Revolution im 18. und 19. Jahrhundert. Damals markierte die Einführung von Maschinen und die Nutzung fossiler Brennstoffe wie Kohle den Beginn einer völlig neuen Ära für die Menschheit – und für das Klima. Diese Entwicklung führte zwar zu einem wirtschaftlichen Aufschwung und veränderte das Leben vieler Menschen, doch zugleich wurde die Atmosphäre kontinuierlich mit immer größeren Mengen an Kohlendioxid (CO₂) belastet.

Wie die Grafik zeigt, steht die Entwicklung in den letzten 200 Jahren in keinem Verhältnis zu den Zeiten davor. Es dauerte bis in die 1970er-Jahre, als eine Gruppe von Wissenschaftlern, bekannt als der Club of Rome, die Auswirkungen des wirtschaftlichen Wachstums und der fortwährenden Ausbeutung natürlicher Ressourcen analysierte. In ihrem bahnbrechenden Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ warnten sie eindringlich vor den Konsequenzen des ungebremsten Energieverbrauchs und der fortschreitenden Verschmutzung. Die Warnung war klar: Wenn das Wirtschaftswachstum weiterhin ungezügelt steige und die Ressourcen der Erde weiterhin ausgebeutet würden, würde dies gravierende Folgen für das Klima und die Umwelt haben. Der Bericht war eine der ersten wissenschaftlichen Publikationen, die das Thema Klimawandel ins öffentliche Bewusstsein rückte.

Heute, über 50 Jahre nach der Warnung des Club of Rome, beklagen sich viele darüber, dass die notwendigen Maßnahmen gegen den Klimawandel zu schnell und einschneidend in unseren Alltag greifen. Tatsächlich bleibt immer weniger Zeit für eine schrittweise Anpassung. Die Herausforderung und die Dringlichkeit, die Klimakrise zu bewältigen, sind inzwischen so gewachsen, dass sie keinen Aufschub mehr dulden. Hätten wir die Warnungen von damals ernster genommen, stünden uns heute mehr Handlungsspielräume offen.

Die Treiber des Klimawandels

Der Klimawandel wird maßgeblich durch Treibhausgase und den damit verbundenen Treibhauseffekt verursacht. Der Treibhauseffekt beschreibt den Prozess, bei dem Treibhausgase in der Erdatmosphäre Wärme von der Erde zurückhalten, was zu einer Erhöhung der globalen Temperatur führt. Diese Gase, wie Kohlendioxid (CO₂) und Methan (CH₄), absorbieren Infrarotstrahlung, die von der Erdoberfläche abgegeben wird, und verhindern so, dass die Wärme ins All entweicht, was zu einer Erwärmung des Klimas führt – wie in einem Treibhaus. Diese Gase entstehen hauptsächlich durch menschliche Aktivitäten und tragen zur globalen Erwärmung bei.

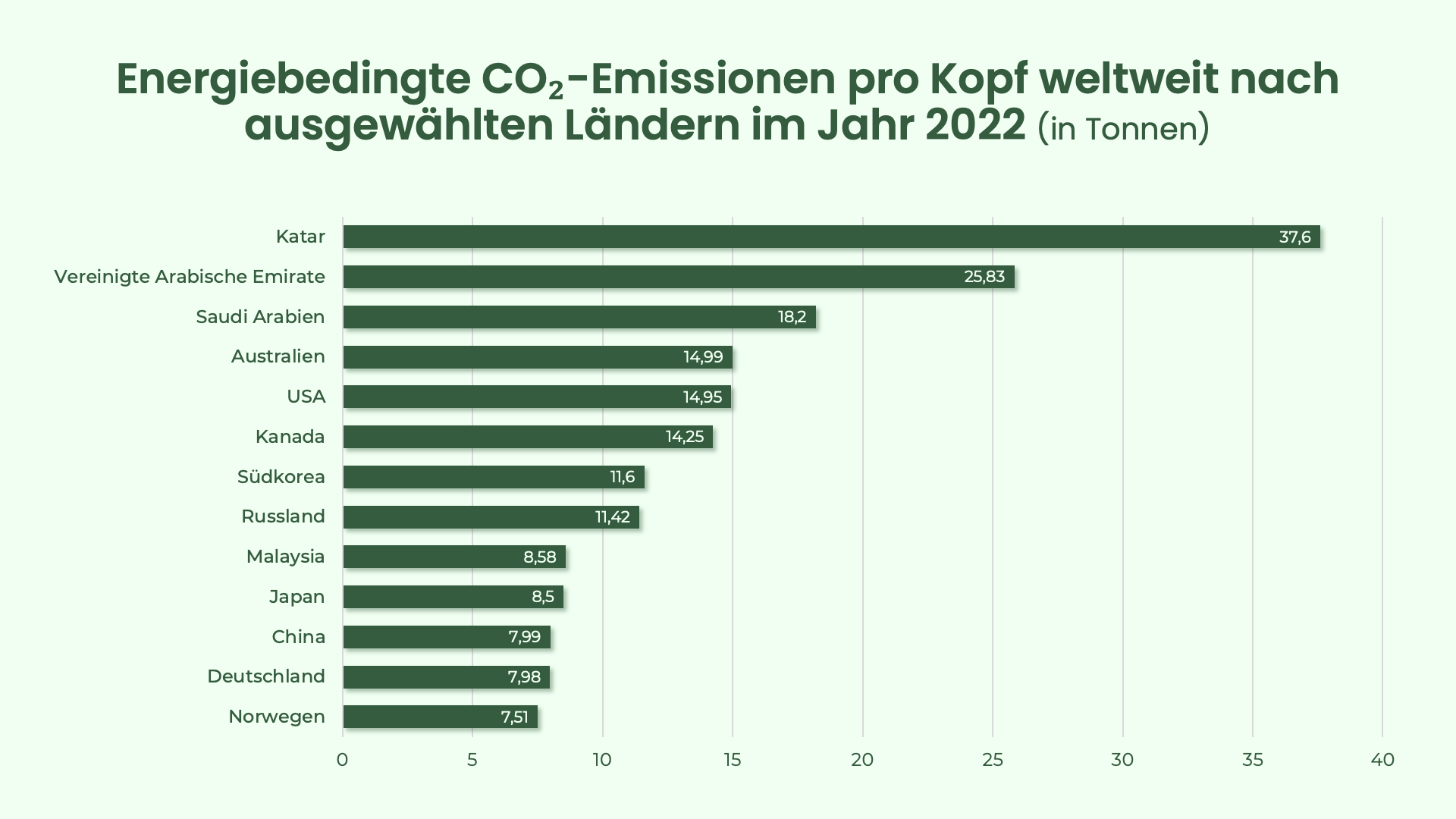

Auf globaler Ebene haben einige Länder eine überproportionale Verantwortung für die Emissionen von Treibhausgasen. 10 Länder verursachen zusammen über zwei Drittel der Emissionen. In absoluten Zahlen ist China der größte Emittent, gefolgt von den USA und Indien. Jedoch sollte in diesem Zusammenhang auch immer die Bevölkerungsgröße eines Landes betrachtet werden - also wie viel CO₂ pro Kopf ausgestoßen wird. Bei den relativen Zahlen zeigt sich ein anderes Bild.

Der CO₂-Ausstoß pro Kopf ist ein wichtiger Indikator für den ökologischen Fußabdruck (CO₂-Fußabdruck) eines Individuums und spiegelt wider, wie stark der Lebensstil einer Person zur globalen Erwärmung beiträgt. Länder mit hohen CO₂-Emissionen pro Kopf, wie die Ölstaaten oder die USA, zeigen oft einen Lebensstil, der stark auf fossilen Brennstoffen basiert, was sich in hohem Energieverbrauch, intensiver Mobilität und einem hohen Konsum von Gütern widerspiegelt. Menschen in Ländern mit niedrigeren Emissionen pro Kopf, wie viele afrikanische Nationen, haben oft einen anderen Lebensstil, der weniger ressourcenintensiv ist.

In den einzelnen Ländern wird ein erheblicher Teil der globalen CO₂-Emissionen wiederum von nur wenigen emissionsintensiven Branchen verursacht. Die Energieerzeugung, insbesondere durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Öl und Erdgas, stellt den größten Einzelverursacher von CO₂-Emissionen dar. Auch die Immobilien- und Bauwirtschaft trägt wesentlich zur Emission von Treibhausgasen bei, insbesondere durch den Bau und Betrieb von Gebäuden sowie die Herstellung von Baumaterialien wie Zement. Weitere große Verursacher sind die Landwirtschaft, der Verkehrssektor und die Industrie.

Ökologische Folgen

Um die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Umwelt und Gesellschaft zu verstehen, ist es wichtig, die spezifischen Folgen für verschiedene Aspekte unseres Lebens zu betrachten.

Globale Kipppunkte

Klimaforscher warnen vor kritischen Kipppunkten im Erdsystem, bei deren Überschreitung irreversible Veränderungen eintreten können. Beispiele sind das Schmelzen des Grönland-Eisschilds oder das Absterben des Amazonas-Regenwaldes, die beide dramatische Auswirkungen auf das globale Klima haben können.

Veränderungen im Wind- und Jetstream

Die Erderwärmung beeinflusst die atmosphärischen Zirkulationsmuster, insbesondere den Jetstream, was zu veränderten Wetterbedingungen führen kann. Dies kann extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen und starke Regenfälle verstärken, die wiederum das Risiko von Naturkatastrophen erhöhen. Auch in Deutschland sind die Folgen des Klimawandels spürbar, insbesondere durch den Anstieg der Temperaturen und die Zunahme extremer Wetterereignisse - beispielsweise im Ahrtal 2021.

Hochwasser und seine Folgen

Die steigenden Temperaturen und der Klimawandel führen zu einem Anstieg des Meeresspiegels, was vor allem in Küstenregionen zu einem erhöhten Risiko führt. Ein alarmierendes Beispiel hierfür ist die Nordseeinsel Sylt, die aufgrund ihrer niedrigen Lage und der fortschreitenden Erosion durch den Klimawandel in ihrer Existenz bedroht ist. Experten warnen, dass ohne geeignete Schutzmaßnahmen Sylt in den kommenden Jahrzehnten möglicherweise nicht mehr bewohnbar sein wird.

Wald

Wälder spielen eine entscheidende Rolle bei der Kohlenstoffbindung. Der Klimawandel führt jedoch zu vermehrten Waldbränden, Schädlingen und Krankheiten, die die Waldflächen gefährden und somit auch die darin lebenden Arten bedrohen. Wenn Wälder abbrennen, wird das zuvor gebundene CO₂ in die Atmosphäre freigesetzt, was den Treibhauseffekt verstärkt und somit zur globalen Erderwärmung beiträgt - auch deswegen ist der Amazonas-Regenwald so schützenswert. Weltweit, aber auch in Deutschland sind Wälder, insbesondere in heißen und trockenen Sommern, zunehmend gefährdet, was nicht nur den Holzbestand, sondern auch den Erhalt von Lebensräumen gefährdet.

Biodiversität

Der Verlust der Biodiversität hat weitreichende Konsequenzen für Ökosysteme und deren Fähigkeit, sich an Veränderungen anzupassen. Biodiversität umfasst die Vielfalt der Arten und Ökosysteme. Diese Vielfalt ist entscheidend für das Gleichgewicht der Natur. Die Gefährdung von Arten ist alarmierend, da viele einheimische Pflanzen und Tiere unter den sich ändernden klimatischen Bedingungen leiden. Laut dem Biodiversitätsbericht 2020 der Bundesregierung ist ein erheblicher Teil der in Deutschland vorkommenden Pflanzen- und Tierarten gefährdet oder bereits ausgestorben.

Wasserknappheit

Der Klimawandel hat direkte Auswirkungen auf den Wasserhaushalt. Wasserknappheit kann trotz hoher Niederschlagsmengen und steigender Meeresspiegel auftreten, da die Verteilung und Intensität des Regens stark variiert. Der Klimawandel führt zu unregelmäßigen Niederschlagsmustern, wobei einige Regionen extremen Regen erleben, während andere unter Dürre leiden. Dies, gepaart mit erhöhten Temperaturen, beschleunigt die Verdunstung und verringert die Verfügbarkeit von frischem Wasser, da es in vielen Fällen nicht in den benötigten Mengen oder zur richtigen Zeit verfügbar ist. Dies kann nicht nur die Landwirtschaft beeinträchtigen, sondern auch die Trinkwasserversorgung und die ökologischen Systeme gefährden.

Migration und Klimaflüchtlinge

Abschließend führt der Klimawandel auch zu einem Anstieg von Migration und dem Phänomen der Klimaflüchtlinge. Menschen, die in besonders betroffenen Regionen leben, sind zunehmend gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, da extreme Wetterereignisse, steigende Meeresspiegel, Dürren und andere klimabedingte Veränderungen ihre Lebensgrundlagen bedrohen. Besonders bedroht sind Länder wie Bangladesh oder Indonesien. Laut einer Studie des Internal Displacement Monitoring Centre wurden im Jahr 2020 weltweit über 30 Millionen Menschen durch klimabedingte Katastrophen vertrieben.

Was können wir tun?

Die weitreichenden Folgen des Klimawandels erfordern eine umfassende Transformation in vielen Bereichen unseres Lebens. Sie werden künftig auch vermehrten Einfluss auf die Politik, den Tourismus, die Sicherheit und die urbane Entwicklung haben. Der Druck auf die Gesellschaft, die Umwelt zu schützen und nachhaltige Lösungen zu finden, wird immer größer. Die Veränderungen, die wir anstoßen müssen, sind nicht nur dringend, sondern auch grundlegend, um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden.

Energie: Erneuerbare Energien

Ein zentraler Aspekt der notwendigen Transformation hin zu einer nachhaltigeren Zukunft ist der Umstieg auf erneuerbare Energien. Fossile Brennstoffe sollten durch vielfältige und nachhaltige Energiequellen ersetzt werden, darunter Solar-, Wind- und Wasserkraft, Biomasse oder die Nutzung von Wärmepumpen. Diese Strategien würden nicht nur die CO₂-Emissionen erheblich senken, sondern auch die Abhängigkeit von importierten fossilen Energieträgern verringern. Viele Länder, darunter auch Deutschland, implementieren bereits staatliche Förderprogramme und Anreize, um die Investitionen in erneuerbare Technologien voranzutreiben und die Entwicklung dieser Branchen zu unterstützen.

Immobilien: Energieeffiziente Gebäude

Eine gelungene Transformation hin zu einer nachhaltigen Zukunft erfordert nicht nur den Umstieg auf erneuerbare Energien, sondern auch eine tiefgreifende Umgestaltung der Immobilienlandschaft. Die Kombination dieser beiden Bereiche kann maßgeblich dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken. Der Bau energieeffizienter Gebäude ist ein zentraler Aspekt der nachhaltigen Entwicklung und spielt eine entscheidende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel. Durch den Einsatz modernster Technologien wie verbesserter Wärmedämmung, energieeffizienter Heiz- und Kühlsysteme sowie intelligenter Gebäudetechnik können der Energieverbrauch und die damit verbundenen CO₂-Emissionen signifikant gesenkt werden. Zudem fördert der Einsatz von nachhaltigen Baumaterialien, wie recyceltem Beton oder Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, nicht nur die Umwelt, sondern steigert auch die Lebensqualität der Bewohner durch ein gesundes Raumklima. Diese Ansätze werden durch die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft ergänzt.

Kreislaufwirtschaft

Die Kreislaufwirtschaft ist ein ganzheitlicher Ansatz, der darauf abzielt, Ressourcen effizient zu nutzen und Abfälle zu minimieren, indem Produkte und Materialien in einem geschlossenen Kreislaufsystem gehalten werden. Dies ist nicht nur im Bereich der Immobilien von Bedeutung, sondern kann in nahezu allen Sektoren angewendet werden. Die Implementierung einer Kreislaufwirtschaft fördert die Wiederverwendung von Materialien, das Recycling und die Reparatur, was letztlich dazu beiträgt, den Verbrauch neuer Ressourcen zu reduzieren und die Umweltbelastung zu minimieren. Die Integration von Kreislaufprinzipien in Bereiche wie der Produktion, dem Transport und der Landwirtschaft können dazu beitragen, die ökologischen Fußabdrücke in der gesamten Wertschöpfungskette zu verringern. Diese Ansätze verlangen zwar ein rigoroses Umdenken, können aber bei effektiver Umsetzung auch wirtschaftliche Vorteile und neue Geschäftsmöglichkeiten mit sich bringen.

Verkehr: E-Mobilität

Im Verkehrssektor ist die Förderung der E-Mobilität eine wesentliche Maßnahme zur Reduktion der Emissionen. Der Umstieg auf Elektrofahrzeuge, kombiniert mit einer gut ausgebauten öffentlichen Ladeinfrastruktur, kann die CO₂-Emissionen erheblich senken und die Luftqualität in städtischen Gebieten verbessern. Eine wirklich gute Umweltbilanz des Elektroautos ergibt sich aber erst, wenn diese mit grünem Strom geladen werden. Zudem sollte der ÖPNV-Verkehr sowie die Infrastruktur für Fahrräder und Fußgänger gefördert werden, um umweltfreundliche Fortbewegungsarten zu stärken.

Im Bereich schwerer Nutzfahrzeuge wie LKWs ist der Elektroantrieb auf Kurz- und Mittelstrecken vielversprechend, während für lange Strecken Wasserstoffantriebe eine sinnvolle Alternative darstellen könnten. Für Schiffe und Flugzeuge hingegen ist der Einsatz von Elektroantrieben aktuell nur eingeschränkt möglich.

Fazit

Insgesamt erfordert die Bewältigung der Klimakrise ein koordiniertes Vorgehen auf verschiedenen Ebenen. Jeder Einzelne kann durch bewusste Entscheidungen im Alltag zur Veränderung beitragen, während Regierungen und Unternehmen die nötigen Rahmenbedingungen schaffen müssen, um diese Transformation zu unterstützen. Nur durch gemeinsames Handeln können wir eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft gestalten. Die Frage danach, wer denn damit beginnen sollte, stellt sich aus unserer Sicht nicht. Wir wissen alle, dass der erste Schritt der schwerste ist – aber ohne einen ersten Schritt, lässt sich auch kein zweiter machen. Also lasst uns das Thema gemeinsam anpacken!

Quellen

- Bojkov, M. (2019). What is the jet stream? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=h7BG0V36BhI

- BMU. (2020). Biodiversitätsbericht 2020: Der Zustand der Natur in Deutschland. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. https://www.bmu.de

- Gates, B. (2021). How to avoid a climate disaster: The solutions we have and the breakthroughs we need. Alfred A. Knopf.

- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2018). The circular economy – A new sustainability paradigm? Journal of Cleaner Production, 143, 757-768. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048

- IDMC. (2021). Global report on internal displacement 2021. Internal Displacement Monitoring Centre. https://www.internal-displacement.org/global-report-gri

- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021). Climate change 2021: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, et al., Eds.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157896

- International Renewable Energy Agency. (n.d.). About IRENA. Abgerufen am 4. November 2024, von https://www.irena.org

- Lenton, T. M., et al. (2008). Tipping elements in the Earth's climate system. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(6), 1786-1793. https://doi.org/10.1073/pnas.0705414105

- Lucht, W., Sommer, J., & Walter, J. (2021). Deutschland 2050: Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Rowohlt.

- Mahlstein, I., & Knutti, R. (2012). The challenger: A case for the climate system's response to CO2. Journal of Climate, 25(10), 3443-3449. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-11-00340.1

- Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, W. W. (1972). The limits to growth: A report for the Club of Rome's project on the predicament of mankind. Universe Books.

- Statista. (n.d.). Weltweite Kohlendioxidemissionen. Abgerufen am 4. November 2024, von https://de.statista.com/infografik/13569/weltweite-kohlendioxidemissionen/

- Statista. (2022). Die zehn größten CO₂-Emittenten weltweit. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/179260/umfrage/die-zehn-groessten-co2-emittenten-weltweit/

- Statista. (2023). Anteil der Länder an den weltweiten CO₂-Emissionen. https://de.statista.com/infografik/23383/anteil-der-laender-an-den-weltweiten-co2-emissionen/

- Statista. (2023). CO₂-Emissionen nach Ländern je Einwohner. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/167877/umfrage/co-emissionen-nach-laendern-je-einwohner/

- Tressel, J. (2020). Sylt: Von der Paradiesinsel zur Gefahrenzone? NDR. https://www.ndr.de/nachrichten/sylt-von-der-paradiesinsel-zur-gefahrenzone,syltfueralle100.html

- Wissing, V. (2016). Erneuerbare Energien & Klimaschutz: Was wir jetzt tun müssen, um unsere Freiheit zu bewahren. Springer.