Die Energiewende gehört zu den zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Der zunehmende Ausstoß von Treibhausgasen, die Erschöpfung fossiler Ressourcen und die steigende Abhängigkeit von geopolitisch riskanten Energiequellen verdeutlichen, warum ein Umdenken notwendig ist. Erneuerbare Energien spielen dabei eine Schlüsselrolle: Sie basieren auf Ressourcen, die praktisch unbegrenzt zur Verfügung stehen, wie Sonnenlicht, Wind oder Wasser. Aufgrund der Bandbreite an verschiedenen Technologien werfen wir in diesem Artikel einen Blick auf die verschiedenen Technologien und ihre Potenziale für die Sparte Strom.

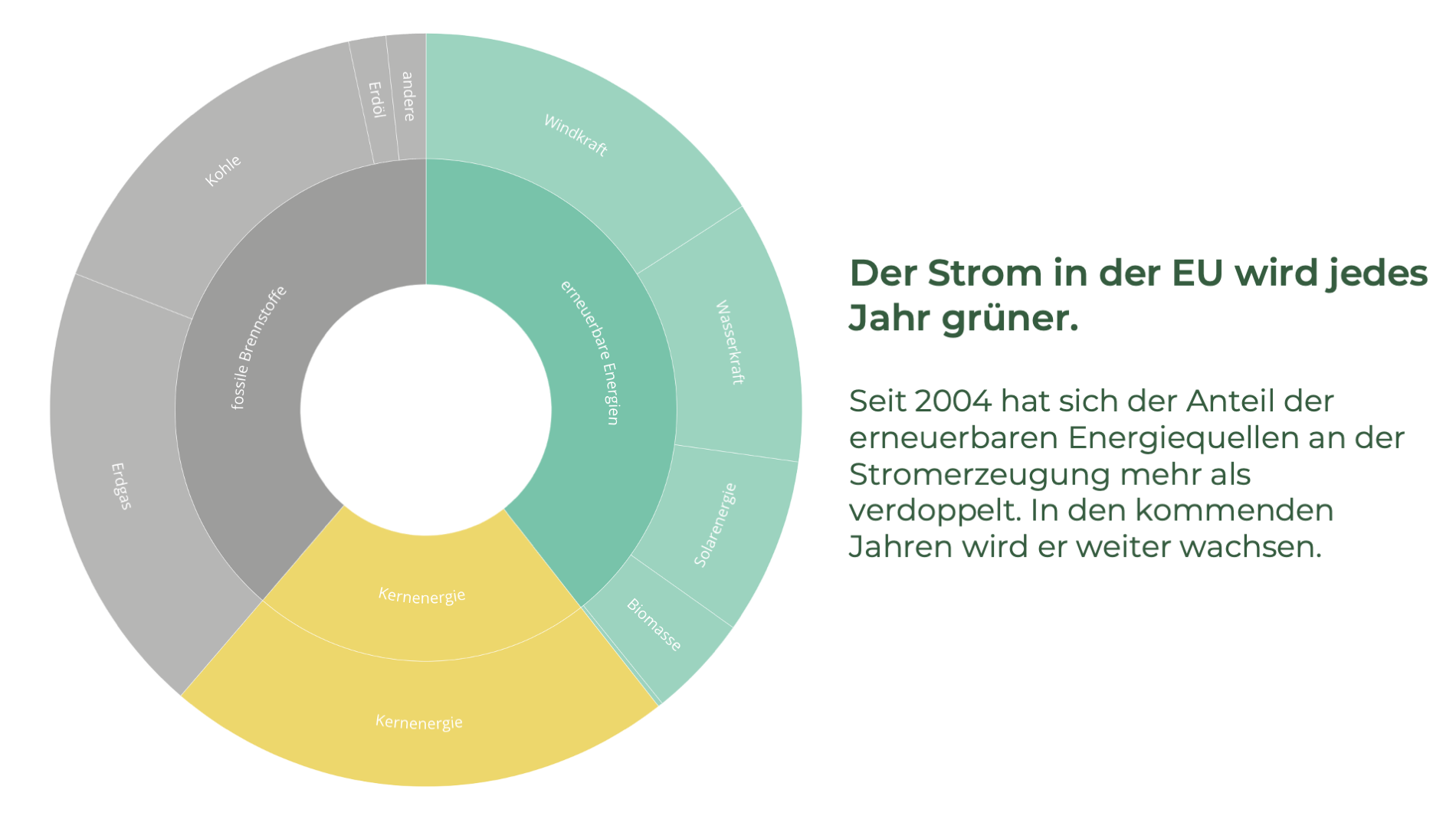

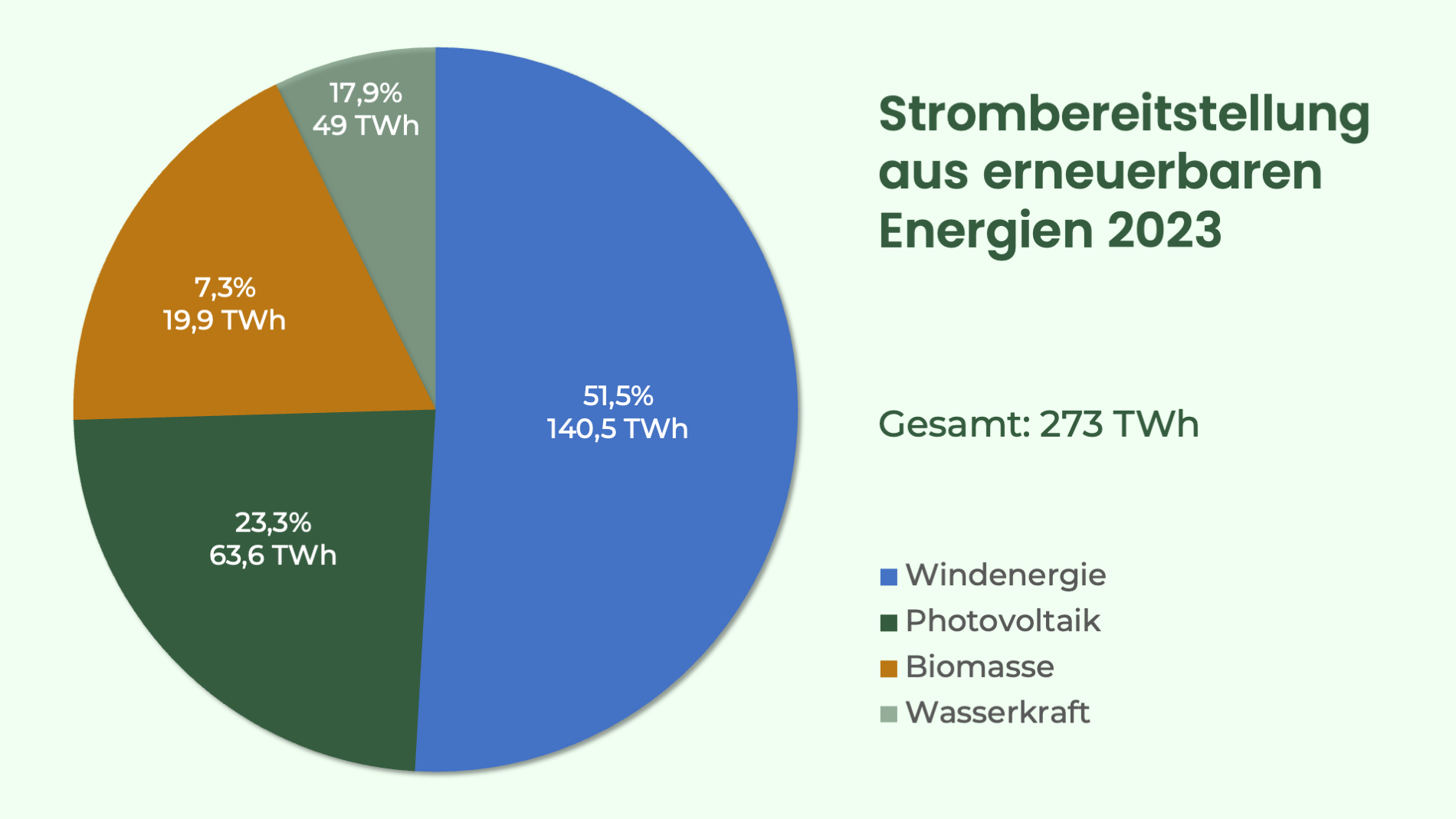

Wie die Grafik zeigt, bilden Erneuerbare Energien wie Sonnen-, Wind- und Wasserkraft heute den größten Anteil der klimaneutralen Stromerzeugung in Europa. Trotz ihrer Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit stehen sie jedoch vor erheblichen Herausforderungen: Ihre Verfügbarkeit hängt von natürlichen Bedingungen wie Sonnenlicht und Windstärke ab. Um diese wetter- und tageszeitabhängigen Schwankungen auszugleichen, ist eine kontinuierlich verfügbare Stromquelle erforderlich. In Deutschland übernehmen derzeit vor allem Kohlekraftwerke diese Funktion, nachdem die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet wurden. Die deutsche Bundesregierung hat sich jedoch im Koalitionsvertrag verpflichtet, spätestens bis 2030 vollständig aus der Kohleverstromung auszusteigen, um die nationalen Klimaziele zu erreichen. Dieser Schritt stellt die Energieversorgung vor neue Herausforderungen, insbesondere da die Abschaltung der Kernkraftwerke bereits kontrovers diskutiert wird.

Kernenergie gilt weltweit weiterhin als bedeutende Technologie zur Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, da der Betrieb keine Treibhausgase ausstößt. Länder wie China, Russland, Indien oder die USA investieren massiv in den Ausbau von Atomkraftwerken und betrachten diese als zentrale Säule ihrer langfristigen Energieversorgung. Auch Frankreich setzt in seiner Strategie stark auf Kernkraft. Die EU-Taxonomie stuft Atomenergie dabei als ressourcenschonend und klimafreundlich ein. Das zentrale Diskussionsthema der Kernkraft ist die Endlagerung von Atommüll, der über Jahrtausende sicher verwahrt werden muss.

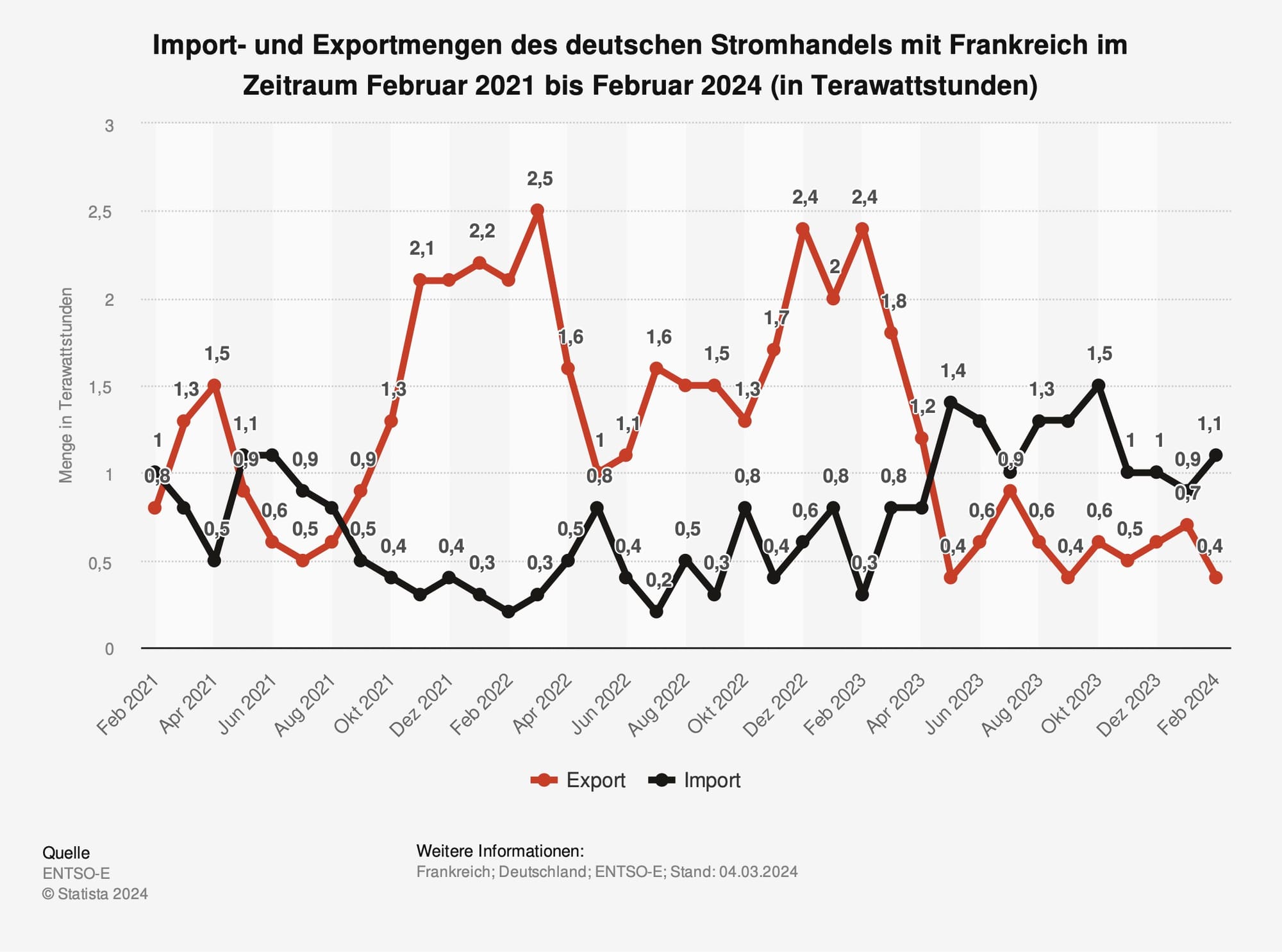

Deutschland hingegen hat seine letzten Kernkraftwerke im Jahr 2023 abgeschaltet und setzt verstärkt auf einen Energiemix aus erneuerbaren Energien. Dabei spielt das europäische Stromnetz eine zentrale Rolle. Die Interkonnektivität erlaubt es, Schwankungen in der Stromversorgung zwischen den Ländern auszugleichen und die Netzstabilität zu gewährleisten. So kann Deutschland bei Bedarf beispielsweise auf französischen (Atom-) Strom zurückgreifen, um kurzfristige Versorgungsengpässe zu decken. Das häufig vorgebrachte Argument, Deutschland importiere dauerhaft günstigen Atomstrom aus Frankreich, ist jedoch nur bedingt zutreffend, wie nachfolgende Grafik zeigt.

Ein Blick auf die aktuelle Situation zeigt, dass der Anteil erneuerbarer Energien weltweit kontinuierlich wächst. In Europa etwa liegt der Fokus auf ambitionierten Klimazielen, wie der angestrebten Klimaneutralität bis 2050. Länder wie Deutschland haben noch ehrgeizigere Pläne, etwa die vollständige Dekarbonisierung bis 2045.

Doch was macht erneuerbare Energien so besonders, und wie funktioniere diese?

Sonne

Solarenergie ist eine der vielseitigsten und am schnellsten wachsenden Formen erneuerbarer Energien. Sie nutzt die Strahlung der Sonne, um Strom zu erzeugen, und ist damit eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle. Photovoltaikanlagen wandeln also Sonnenlicht in elektrische Energie um. Die Basis bilden Solarzellen, die meist aus zwei Siliziumschichten bestehen. Vereinfacht gesagt erzeugen diese Schichten ein elektrisches Feld, welches bei Sonneneinstrahlung Elektronen bewegt und so elektrische Spannung generiert. Solarzellen sind wiederum in Solarmodule integriert, die mehrere Zellen enthalten. Schon gewusst: Wenn eine der Zellen ausfällt, leider die Leistung des ganzen Moduls. Der erzeugte Gleichstrom der Anlage wird durch einen Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt, um ihn im Haushalt oder Stromnetz zu nutzen.

Insbesondere in Deutschland hat die Solarenergie eine lange Geschichte: In den 2000er Jahren war Deutschland ein globaler Vorreiter und führte mit Programmen wie dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) die weltweit installierte Leistung an. Heute hat jedoch China die Führungsrolle übernommen und ist mit Abstand der größte Akteur im Bereich Solarenergie. Chinas Engagement hat dazu geführt, dass die Kosten für Photovoltaik drastisch gesunken sind, wodurch Solarenergie in vielen Regionen der Welt mittlerweile die günstigste Form der Stromerzeugung ist.

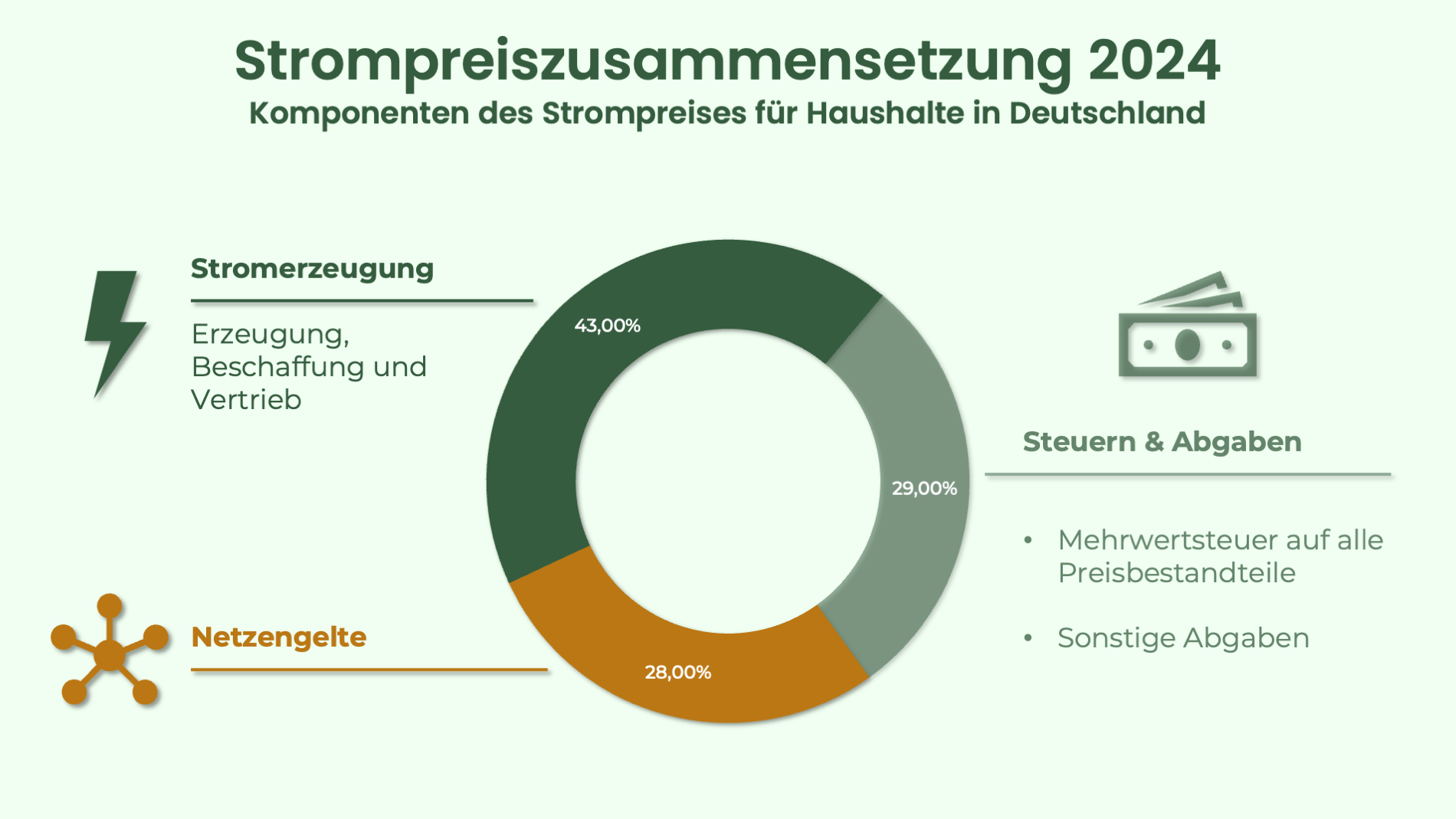

Trotz der günstigen Erzeugungskosten für erneuerbare Energien wie Photovoltaik bleibt der Strompreis in Deutschland hoch. Die bisherigen Netze und Infrastrukturen sind nicht für die stark gestiegene Einspeisung durch PV-Anlagen und die wachsende Nachfrage durch Verbraucher wie Wärmepumpen oder E-Autos ausgelegt. Um diese Anforderungen zu bewältigen, müssen die Netze ausgebaut werden, was höhere Netzentgelte verursacht.

Die theoretisch erzeugbare Strommenge durch Solarenergie ist enorm: Es wird geschätzt, dass die Sonne jährlich etwa 1.500 Petawattstunden (PWh) Energie auf die Erde strahlt – mehr als das Tausendfache des globalen Energiebedarfs. Selbst eine effiziente Nutzung von nur einem Bruchteil dieser Energie würde ausreichen, um den weltweiten Strombedarf zu decken.

Allerdings stellen sich bei der Nutzung von Solarenergie zwei wesentliche Herausforderungen:

- Die Speicherung von Solarenergie: Solarenergie hängt stark von Wetterverhältnissen und Tageszeiten ab. Wenn die Sonne nicht scheint, fällt keine Energieerzeugung an. Hier sind Speicherlösungen wie Batterien oder Pumpspeicherkraftwerke entscheidend, um Schwankungen auszugleichen und eine kontinuierliche Stromversorgung sicherzustellen. Die Speichertechnologien sind aktuell aber noch nicht so weit ausgebaut oder effizient, wie sie für eine umfassende Energiewende notwendig wären.

- Der vor Ort Verbrauch: Die erzeugte Energie muss idealerweise dort genutzt werden, wo sie hergestellt wird. Dies verringert den Energieverlust durch lange Übertragungswege und reduziert Kosten sowie technische Herausforderungen beim Transport. Der regionale Verbrauch fördert zudem Unabhängigkeit von zentralisierten Energielieferungen und ermöglicht eine nachhaltigere Nutzung der Ressourcen. Allerdings ist die geografische Verteilung von Solarstrom oft nicht gleichmäßig, was die Netzplanung und lokale Infrastrukturprojekte vor zusätzliche Herausforderungen stellt. In anderen Worten: In südlichen Ländern scheint mehr Sonne. In diesem Zusammenhang könnte Wasserstoff mal eine wichtige Rolle für den Transport spielen. Dazu später mehr.

Der Ausbau und die Modernisierung von Übertragungsnetzen sind entscheidend, um Solarstrom effizient über große Entfernungen zu transportieren, Schwankungen auszugleichen und erneuerbare Energien besser ins Netz zu integrieren. Dies sichert die langfristige Stabilität der Energieversorgung und ermöglicht eine erfolgreiche Energiewende. Die Herausforderungen beim Netzausbau sind jedoch vielfältig: Hohe Baukosten, technische Komplexität, gesellschaftlicher Widerstand gegen neue Leitungen und die lange Planungsdauer erschweren schnelle Fortschritte.

Wind

Windenergie gehört zu den führenden und am schnellsten wachsenden Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien. Windkraftanlagen wandeln die Bewegungsenergie des Windes durch ihre Rotorblätter in mechanische Energie um, die anschließend von einem Generator in elektrische Energie konvertiert wird. Ein oft übersehener Aspekt bei Windkraftanlagen ist die Entsorgung der Rotorblätter am Ende ihrer Lebensdauer. Viele Windturbinen verwenden Verbundwerkstoffe wie Glasfaser, die nicht leicht recycelt werden können. Die Entsorgung dieser Materialien ist bisher nicht nachhaltig und stellt eine große Herausforderung dar.

Es gibt zwei wesentliche Arten von Windkraftanlagen: Onshore-Anlagen, die an Land errichtet werden, und Offshore-Anlagen, die auf dem Wasser in Küstennähe oder auf dem offenen Meer installiert sind. Offshore-Windparks bieten den Vorteil, dass sie oft größere Windgeschwindigkeiten nutzen können und weniger durch Landschaftsformen beeinträchtigt werden. Der Bau und die Nutzung von Offshore-Windanlagen stehen jedoch vor mehreren Herausforderungen. Die Konstruktion solcher Anlagen erfordert den Transport und die Installation in schwer zugänglichen Gewässern, was den Einsatz spezialisierter Errichterschiffe notwendig macht. Diese Schiffe sind begrenzt verfügbar und ihre Nutzung verursacht hohe Kosten. Hinzu kommt die Verlegung von Seekabeln sowie die schwierige Beschaffenheit des Meeresbodens, in welchem die Fundamente verankert werden müssen.

Die Entwicklung und Nutzung von Windkraft hat in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen. Insbesondere Deutschland hat hier eine führende Rolle gespielt und verfügt über eine der größten installierten Windenergie-Kapazitäten weltweit. Laut dem Bundesverband Windenergie waren 2023 etwa 72 Gigawatt (GW) installierte Leistung durch Windkraft in Deutschland verfügbar, sowohl an Land als auch auf dem Wasser.

Allerdings bestehen auch bei der Nutzung von Windkraft zwei bekannte Herausforderungen:

- Windenergie ist stark wetterabhängig. Wenn kein oder nur wenig Wind weht, sinkt die Stromproduktion, was Schwankungen in der Energieversorgung zur Folge haben kann. Wenn hingegen zu viel Wind weht, entsteht schnell eine zu hohe Energieerzeugung, weswegen erzeugte Energie teilweise gar nicht genutzt werden kann. Um diese Schwankungen auszugleichen, sind Speichertechnologien und Netzausbau entscheidend.

- Vor allem Offshore-Anlagen stellen eine technische Herausforderung bei der Netzanbindung dar, da Strom über große Entfernungen zu den Verbrauchern transportiert werden muss. Die Stromleitungen müssen durch anspruchsvolle Wetterbedingungen und über große Wasserflächen hinweg verlegt werden. Das bestehende Übertragungsnetz ist häufig nicht ausreichend ausgebaut, was zusätzliche Investitionen erfordert, um eine stabile und effiziente Stromversorgung sicherzustellen.

Wie bei den PV-Anlagen könnte der Wasserstoff auch hier eine wichtige Rolle spielen. Dazu kommen wir im letzten Abschnitt.

Wasser & Biomasse

In Deutschland bilden Biomasse und Wasserkraft die restlichen 25% des erzeugten grünen Stroms und komplettieren damit die vorgestellten Technologien. Im Gegensatz zur Sonnen- und Windenergie hängen diese Erzeugungsformen weniger stark von äußeren Faktoren ab und sind somit dauerhaft verfügbar.

Biomasse

Biomasse bezeichnet organische Materialien, die als Energiequelle verwendet werden können, darunter Holz, landwirtschaftliche Abfälle, Energiepflanzen wie Raps oder Miscanthus und andere organische Stoffe. Biomasse kann auf verschiedene Weisen zur Stromproduktion genutzt werden: durch direkte Verbrennung in Biomassekraftwerken oder durch anaerobe Vergärung, bei der organisches Material in Biogas umgewandelt wird. Dieses Biogas kann anschließend zur Stromerzeugung verwendet werden.

Ein großer Vorteil von Biomasse ist ihre Verfügbarkeit: Biomasse ist grundsätzlich immer verfügbar, da organische Materialien nahezu überall in ausreichender Menge vorhanden sind. Das bedeutet, dass ihre Nutzung weniger stark von saisonalen Schwankungen oder wetterbedingten Veränderungen abhängt, wie es bei anderen erneuerbaren Energiequellen der Fall ist.

Allerdings erfordert die Nutzung von Biomasse eine nachhaltige Ressourcennutzung, um negative Umweltauswirkungen zu vermeiden. Dazu gehören Faktoren wie die Herkunft der Rohstoffe, die Vermeidung von Übernutzung und die Sicherstellung, dass CO₂-Emissionen im Einklang mit nachhaltigen Praktiken stehen. Die Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion und die Förderung von energieintensiven Anbauverfahren stellen zusätzliche Herausforderungen dar, die bewältigt werden müssen. Trotz dieser Herausforderungen bietet Biomasse großes Potenzial, fossile Brennstoffe zu ersetzen.

Wasserkraft

Ein weiterer wichtiger Aspekt der erneuerbaren Energien ist die Nutzung von Wasser als Energiequelle, insbesondere durch Wasserkraft und verwandte Technologien. Wasser hat das Potenzial, eine konstante und zuverlässige Energiequelle bereitzustellen, da es durch Strömungen, Wellen oder die Gezeitenkraft genutzt werden kann.

Ein Staudamm und der dazugehörige Stausee sind zentrale technische Bauwerke zur Stromerzeugung durch Wasserkraft. Ein Staudamm speichert Wasser, indem er einen Fluss oder ein Gewässer aufstaut und somit einen Stausee schafft. Das Wasser aus dem Stausee wird kontrolliert über eine Turbine geleitet, die die Bewegungsenergie in mechanische Energie umwandelt. Diese Bewegung wird anschließend von einem Generator in elektrische Energie umgewandelt und ins Stromnetz eingespeist, um Haushalte, Unternehmen und Industrie zu versorgen. Staudämme ermöglichen es, Wasser als Speicher zu nutzen, um Schwankungen im Energiebedarf auszugleichen und eine kontinuierliche Stromversorgung sicherzustellen.

Allerdings wird die Nutzung von Staudämmen und Stauseen durch den Klimawandel zunehmend herausgefordert. Der Klimawandel verändert Niederschlagsmuster und führt zu saisonalen Verschiebungen bei Wasserverfügbarkeit. Gletscherschmelze, Dürren oder unregelmäßige Regenfälle führen dazu, dass viele Stauseen nicht mehr ausreichend gefüllt werden können, um Strom zu erzeugen. Wenn weniger Wasser verfügbar ist, sinkt die Leistungsfähigkeit der Wasserkraftanlagen, was die Versorgungssicherheit gefährden kann. Studien zeigen, dass Wasserknappheit eine ernsthafte Gefahr für viele Wasserkraftprojekte darstellt, da der Energiebedarf und die Wasserverfügbarkeit immer weniger miteinander übereinstimmen. Hinzukommen Veränderungen der Lebensräume für Wasserlebewesen.

Wasserstoff

Abschließend widmen wir uns dem Thema Wasserstoff, welches in seiner Funktion als Energieträger vielversprechende Möglichkeiten bietet. Wasserstoff kann als vielseitiges Medium zur Speicherung und zum Transport von Energie sowie als Trägermedium für Gase genutzt werden. Die bestehende Erdgasinfrastruktur könnte nach entsprechender Umrüstung später einmal den Transport von Wasserstoff vereinfachen und eine Brücke zwischen weit voneinander entfernten Erzeugungs- und Verbrauchsregionen schaffen.

Durch Elektrolyse, ein Verfahren, bei dem Wasser mittels elektrischem Strom in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wird, lässt sich überschüssiger Strom in Wasserstoff umwandeln, der anschließend gespeichert, transportiert und vielseitig eingesetzt werden kann. Entscheidend bei der Nachhaltigkeit der Wasserstoffproduktion ist jedoch die Herkunft des Stroms, der bei der Elektrolyse verwendet wird. Wasserstoff ist nur dann als „grün“ einzustufen, wenn der Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind- oder Solarenergie stammt. Diese Form der Wasserstoffproduktion ist emissionsfrei, da bei der Elektrolyse ausschließlich Wasser und Strom genutzt werden. Wenn hingegen Strom aus fossilen Brennstoffen zur Anwendung kommt, handelt es sich um sogenannten „blauen Wasserstoff“. Bei blauem Wasserstoff wird das durch die Elektrolyse entstehende CO₂ durch spezielle Technologien abgeschieden und gespeichert, was die Emissionen verringert, aber nicht vollständig verhindert. Zudem gibt es grauen Wasserstoff, der durch die Verwendung von Erdgas bei der Wasserstofferzeugung entsteht und hohe CO₂-Emissionen mit sich bringt.

Ein bedeutendes internationales Wasserstoffprojekt ist H2Med, das Wasserstoff über Pipelines von Spanien durch das Mittelmeer nach Marseille und weiter nach Europa transportieren soll. In sonnenreichen Regionen soll Wasserstoff aus erneuerbaren Energien erzeugt und über Pipelines in weiter entfernte Gebiete transportiert werden. Der Aufbau solcher Wasserstoffinfrastrukturen ermöglicht die Vernetzung großflächiger Regionen. Langfristig wird angestrebt, erneuerbare Energie aus Afrika für Europa nutzbar zu machen – sei es durch den Transport von Wasserstoff per Pipeline oder in verflüssigter Form per Schiff.

Dieses Projekt zeigt das Potenzial von Wasserstoff als Brücke zwischen geografischer Entfernung und Energiebedarf. Allerdings sind wir von einer umfassenden Umsetzung solcher Wasserstoffinfrastrukturen noch weit entfernt. Die technischen und finanziellen Herausforderungen sind groß, und es bedarf umfangreicher Investitionen sowie technischer Innovationen, um diese Vision Realität werden zu lassen.

Fazit

Die erneuerbaren Energiequellen Sonne, Wind, Biomasse und Wasser spielen eine zentrale Rolle im Übergang zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Energieversorgung. Die Kombination der verschiedenen Energiequellen ermöglicht eine diversifizierte und stabile Energieversorgung. Trotz technologischer Fortschritte und Kostensenkungen stehen aber weiterhin Herausforderungen wie Speichertechnologien, Netzausbau und regionale Unterschiede bei der Verfügbarkeit dieser Ressourcen im Fokus. Ein zukunftsorientierter Energiemix, der alle verfügbaren Ressourcen einer Region berücksichtigt, ist entscheidend für die Energiewende und die Erreichung von Klimazielen.

Quellen

- Agora Energiewende. (2023). Wasserstoffprojekte zwischen Afrika und Europa. https://www.agora-energiewende.de

- Bundesnetzagentur. (2023). Netzausbau: Grundlage für die Energiewende. https://www.bundesnetzagentur.de

- Bundesverband Windenergie (BWE). (2023). Statistiken zur installierten Leistung von Windkraftanlagen in Deutschland. https://www.wind-energie.de

- Council of the European Union. (n.d.). How is EU electricity produced and sold? https://www.consilium.europa.eu/de/infographics/how-is-eu-electricity-produced-and-sold/#:~:text=Mehrstufiges%20Kreisdiagramm%2C%20das%20den%20Anteil,Erdgas%3A%2019%2C6%20%25

- Energie & Management. (2023). Import und Export des deutschen Stromhandels mit Frankreich. https://www.energie-und-management.de/nachrichten/detail/import-und-export-des-deutschen-stromhandels-mit-frankreich-212706

- Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE). (2023). Solare Energiepotenziale weltweit. https://www.ise.fraunhofer.de

- Germany Trade & Invest. (2023). Wasserstoff für Deutschland. https://www.gtai.de/de/trade/europa-uebergreifend/branchen/wasserstoff-fuer-deutschland-1087256

- International Energy Agency (IEA). (2023). Hydrogen in Global Energy Transitions: Opportunities and Challenges. https://www.iea.org/

- International Energy Agency (IEA). (2023). Renewables 2023 Global Status Report. https://www.iea.org/

- International Hydropower Association (IHA). (2023). Aktuelle Trends zur Nutzung von Wasserkraft. https://www.hydropower.org/

- International Renewable Energy Agency (IRENA). (2022). Green Hydrogen: A Guide to Policy Making. https://www.irena.org

- IEEE. (2020). Towards sustainable energy: A systematic review of renewable energy sources, technologies, and public opinions. https://ieeexplore.ieee.org/document/8721134

- Quaschning, V. (2021). Erneuerbare Energien und Klimaschutz (6. Aufl.). Carl Hanser Verlag.

- SENEC. (2024). Solarzellen: Arten, Aufbau und Funktionsweise. https://www.senec.com

- Statista. (2023). Anzahl der geplanten Atomkraftwerke in verschiedenen Ländern weltweit. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157767/umfrage/anzahl-der-geplanten-atomkraftwerke-in-verschiedenen-laendern/

- Strom-Report. (n.d.). Strompreis Zusammensetzung in Deutschland: Wie setzt sich der Strompreis zusammen? https://strom-report.com/strompreis-zusammensetzung/

- Technik Aktuell. (n.d.). Biomasse und Stromerzeugung. https://technikaktuell.com/biomasse-stromerzeugung/

- Umweltbundesamt. (n.d.). Erneuerbare Energien in Zahlen. https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-in-zahlen#ueberblick-beitrag-erneuerbare